Елена Семёнова

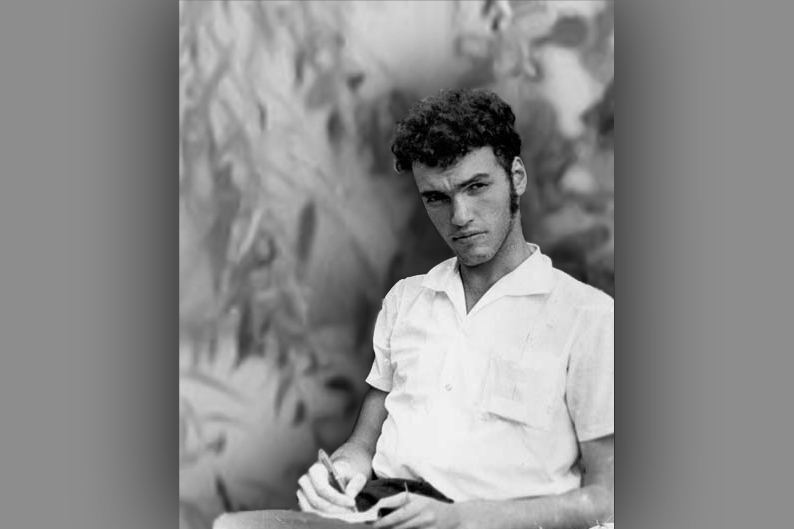

Борис Габрилович (1950 – 1970) – юный поэт, родившийся в Ростове-на-Дону в интеллигентной семье учёного-бактериолога и учительницы русского языка, не дожил даже до двадцати лет. При жизни было опубликовано только одно стихотворение «Падали капли…» (в 1968 году в газете Ростовского государственного университета «За советскую науку»). Однако Габрилович сумел так ярко и уверенно заявить о себе в кругу друзей и студентов филфака РГУ, что помнят его до сих пор. И не просто помнят: стихи Бориса друзья издавали ещё в машинописном самиздатском варианте (это были Алексей Прийма и Леонид Струков), в 1994 году Георгий Булатов выпустил сборник «Опереди волну», а в 2013 году трудами поэта, биофизика Бориса Режабека вышла книга «Птица падает в высоту». Авангардная поэма «АСУ НОЧИ ВСЕГО», которую Габрилович написал в соавторстве с Режабеком, была зарыта во дворе (друзья решили, что нужно оставить её до более свободных времен). В 2000-м году Режабек в компании друзей откопал её, она была публично зачитана и позже издана в Москве в альманахе «Лира».

На самом деле, понятно, почему помнят. Дело не только в несомненном таланте и индивидуальности, но и в горячем сердце (да простят мне этот штамп, но, кажется, тут данное выражение уместно) и мощной энергетике, которой заряжал этот парень. И ещё, пожалуй, в искренности. Не в простоватой открытости (Борис Габрилович уже в нежном возрасте сумел задать в текстах довольно высокую смысловую планку), а в восхищенной человечности, которой отзываются многие строки. Причина гибели уже никогда не будет выяснена точно. 1 сентября 1970 года он выпал из окна четвёртого этажа во время вечеринки на квартире студента мехмата Леонида Блехера, умер 4-го числа в больнице. Похороны его на Братском кладбище Ростова-на-Дону чуть не превратились в студенческую демонстрацию – друзья хотели нести гроб от вуза до кладбища на руках, но это было пресечено (вот ещё доказательство его популярности и признания в студенческих кругах).

В ростовской газете «Комсомолец» появилась статья «Тень на портрете», где все причастные обвинялись в систематическом пьянстве. Это была клеветническая версия, состряпанная с лёгкой руки известных органов, которым не нравилась вольная натура поэта. (Конечно, не мог прийтись ко двору автор, писавший «Что-то режет глаза... / Тяжело голове... / Боль в сердце – непостижимая.../ Перережу / колючую проволоку вен / и сбегу / из концлагеря жизни!») Другая версия – случайность. Третья – самоубийство. Как пишет Режабек в своем мемуаре, причиной стало «крушение “любовной лодки”, ощущение невыносимости жизни в атмосфере, пронизанной злыми излучениями “наблюдателей”, понимание невозможности остаться собой и ненужности (как ему казалось) стихов». Но есть ещё одно непроверенное свидетельство. Поэт, очнувшись в больнице, сказал: «Очень хочется жить». Так что, исходя из его жизнелюбивой натуры, хочется сделать предположение – виноват был порыв, состояние аффекта.

Что отличало Бориса Габриловича от других стихотворцев, так это стремление к экспериментам, а значит – к той свободе словесного выражения, которая, увы, была ещё невозможна даже в будто бы демократичные шестидесятые. Он восхищался изопами Андрея Вознесенского и творил в этом же ключе: два его изопа приведены в эссе Бориса Режабека в антологии «Уйти. Остаться. Жить» (кстати, в них заложен правозащитный посыл – как раз таки касающийся свободы слова и событий «пражской весны»). Притом что поэту, скорее всего, были недоступны сочинения футуристов (за исключением Маяковского), русских дадаистов – ничевоков, группа которых, кстати, оформилась в 1920-м году в Ростове-на-Дону, некоторые его произведения выполнены в концептуальном плане и отчасти предвосхищают опыты концептуального искусства 1980-х.

Например, стихотворение «В музее» 1967 года оканчивается такими строками: «А ещё – / там висели окна, / как эскизы новых картин». Резкая смена оптики, поворот в сторону нового искусства, которое состоит не только в отображении реальности или видений, но в самой идее, которая может изменить сознание реципиента. Что это, как не предвосхищение будущих экзерсисов Ильи Кабакова и Виктора Пивоварова? Или, например, вместо хрестоматийных «Размышлений у парадного подъезда» у Габриловича читаем «Размышления по дороге в прачечную» (кажется, что эта отсылка неслучайна, она добавляет элемент стёба): «лягупосредидороги / ираскинурукиноги // пустьпомнеоравылезут / пустьпомнемашиныездят // еслинеонигодаведь / всёравноменяраздавят». Намеренное слияние слов создает ощущение несерьезной народной песенки, напева-бормотания и таким образом снимает пафос, не отменяя, впрочем, тотального смысла. Есть стихотворение «В жизненном море», состоящее из рядов типографских звёздочек: в нём можно видеть метафору тайного стихотворения жизни, над которой бьётся каждый поэт. Такой же катрен из звездочек «Молчание» отсылает к манифестарному стихотворению-жесту Казимира Малевича: «Цель музыки молчание».

Впрочем, эксперименты – это значительная, но не доминирующая часть архива Бориса Габриловича. В плане поэтической техники он развивался вполне себе традиционно – он остро чувствовал звук и ориентировался (видимо, в унисон с горячностью своей натуры) на таких ораторов XX века, как Маяковский и Вознесенский. Так что во многих его стихах легко определяема залихватская маяковская (она же вознесенская и евтушенковская) рифма, основанная иногда на лёгком созвучии («непостижимая – жизни», «позванивая – незнания», «пульт – пульс»). Но поэт, критик Константин Комаров, написавший статью о Борисе Габриловиче для антологии «Уйти. Остаться. Жить», точно подметил, что это было не слепое подражание, а прилежное ученичество. Что форма вроде бы похожа да вот содержание иное: «Вообще, Габрилович, вопреки общему пафосу эпохи, отстаивает «негативное» – слабость, падение, проигрыш. <…> Это понимание онтологии поражения, осознание, что «полёт с падением неразделим», прославление падения во времена апофеоза полёта обнажает в Габриловиче удивительную для совсем молодого человека зрелость и мудрость».

Собственно, речь об одном из лучших и, наверное, ключевых стихотворений Бориса Габриловича «Баллада о падении»: «А я вот славлю не нападение, / а отступление и падение, / ведь на дымящихся баррикадах / не только драться – и падать надо! / Я славлю падающих от усталости, / я славлю каждого, кто опускается / на два колена перед святой, / хрустальной, словно олень, красотой». Это же нужно было в ситуации массового советского зомбирования не только осмелиться, но и суметь – повернуть оптику вспять и увидеть, ощутить ситуацию глазами не победителя, а проигравшего. Хочешь не хочешь, вспоминаются слова из Писания о том, что «будут последние первыми». Но взгляд Бориса Габриловича и здесь неоднозначен. В финале стихотворения он для расширения, переворачивания смысла использовал графику: строки можно читать, как сверху вниз, так и снизу вверх, что напоминает отчасти лестницу, отчасти ножницы.

и я когда-нибудь упаду,

в высоту!

падает

птица

как

Та же самая идея «проигравшего», но уже несколько по-другому обыгрывается в стихотворении и «хлопнет дверь как стартовый сигнал…». Здесь мы видим спринтерский забег: снова борьба, снова лирический герой стихотворения становится проигравшим, («ты не заметь как я споткнулся и упал / и больше головы не подниму»). Однако забег тут – метафора жизни в целом, поэт уже в столь юном возрасте понимает, что не нужно слушать тех, кто «орут с трибун подвыпивших», что у каждого «бегуна» своя дорожка: «уходят в небо ленточки дорожек / и мы стремимся именно туда / но каждый сантиметр всё дороже / и каждый ощутимее удар». Одновременно, аккуратно, как бы подложкой проводится тема противопоставления поэта и толпы, что особенно ощутимо в финальном, как бы специально отделённом, двустишии: «Какой, к чертям собачьим, стадион? / Перила. Ночь. По лестнице иду». Именно. Не стою и вещаю на трибуне, а один иду по лестнице ночью. Когда легче ловить вдохновение, сиречь божественное послание. Вообще, несмотря на максимализм, на романтику, от которой буквально лопаются многие тексты Бориса Габриловича, в них то и дело проскакивают не по юношески мудрые и визионерские образы: «и эти детские песочницы – / песочные часы веков / перетекает в них позванивая / наивный опыт стариков / в премудрость детского незнания»; «Мотались тени по поляне, / как ключ, надетый на брелок, / и становилась им понятней / вся призрачная суть берёз, / а я, / безглазый, / лепетал, / уткнувшись кулаками в Землю, / что наступила слепота, / пока не понял, что прозренье».

Два разных автора, писавших о Габриловиче, Константин Комаров и Борис Режабек, сошлись в одном – в том, что поэт пронёсся со скоростью метеора, успев зажечь сердца многих людей. Потому что был не только поэтом, но и выраженным лидером. Как свидетельствуют друзья и рукописи, между студентами шел постоянный живой творческий диалог. Борис при встрече по разным случаям «на коленке» писал посвящения, шутливые экспромты. Например, другу Александру Абрамовичу подарил свое фото с надписью «А. Абрамовичу от Б. Габриловича 20.3.70», а на обороте написал: «Тебе, как моему сопернику в любви. Ты тоже влюблен в слово» и присовокупил подпись с сердечком. В другой раз, когда они сидели на скамейке на улице Пушкинской (это запечатлел на фото Игорь Керч), Борис написал в блокнот Александру: «Мы на скамеечке сидели, / не замечая, что седеем». Габрилович вместе с Режабеком написали поэму «Надсолнух подсознания». Так потом называлась стенгазета, выполненная в виде круга с лепестками, на которых были стихи, рисунки, эссе. Помимо поэзии Борис пробовал себя в сценарном мастерстве – написал киноповесть «Ковыляя, кот идет». Тогда все были увлечены «битлами», и популярности Габриловичу добавило то, что он перевёл ряд их текстов, в том числе целиком альбом «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера». Нам сегодня, наверное, трудно представить в полной мере, как раскрепощённые, парадоксальные сюжеты и образы песен легендарной четверки восхищали поэта, жаждущего свободы слова и мысли. Остаётся только жалеть, что чья-то воля – Божья или самого Бориса – пресекла его путь на старте.

Стихи Бориса Габриловича

ВЫСЛУШАЙТЕ МЕНЯ

Как колёса требуют смазки,

как детишки требуют сказки

или как письмо почтальона,

на исходе любого дня,

так я требую исступлённо,

чтобы выслушали меня.

Я уже на вашем пороге,

я уже вытираю ноги,

я стою у дверей, звоня,

посидим за бутылкой вместе,

уделите мне лет так двести.

ВЫСЛУШАЙТЕ МЕНЯ

***

Как-то ночью, глядя в окно,

я услышал: чтоб людям не ждать,

стихи печатала ночь

на печатной машинке дождя!

Кто поймёт их, кто их услышит?

Утром солнце висит высоко...

Просыхают

на шиферной крыше

строчки

первой книги

стихов.

***

…И когда я уже начинал засыпать,

растворённый ночным июнем,

он пришёл и сел на мою кровать,

весь прозрачный, хрупкий и юный,

и сказал, коснувшись моей руки,

осторожно, как пробуют лёд:

«Я пришёл из-за самой дальней реки,

где разбился последний пилот.

Он лежал на земле, прижимался к ней,

и дыханье его кончалось,

только лишь в одном голубом окне

голубая свеча качалась.

Я не спас его, я пошёл в твой дом,

и когда ступил на порог –

то в дверях столкнулся

с последним сном

и его пропустил вперёд.

Так вставай! Я тебя назначаю лететь

вместо тех, кто разбился, мчаться...»

Я воскликнул:

– Кто ты?

– Я – Новый День,

я пришёл. Я уже начался.

ТРОЛЛЕЙБУС

Он всё-таки возник, троллейбус,

в квартале сером и пустом,

когда я размышлял, колеблясь,

не лучше ли пойти пешком.

Ругал я транспорт и судьбу,

меня сомненья одолели:

троллейбус этот в самом деле

существовал когда-нибудь?

А он по своему маршруту

пришёл, покачиваясь чуть...

И я подумал в ту минуту:

вот так бы мне когда-нибудь

дойти до вас, как кровь по венам,

как боль по лезвию ножа,

когда в меня не станут верить,

когда меня устанут ждать.

***

О, тоненько звеня, воскресни,

блесни кометой,

натянутая струнка песни,

ещё не спетой…

уже не спетой.

***

и хлопнет дверь как стартовый сигнал

рванёмся к финишам и каждый к своему

ты не заметь как я споткнулся и упал

и больше головы не подниму

уходят в небо ленточки дорожек

и мы стремимся именно туда

но каждый сантиметр всё дороже

и каждый ощутимее удар

и я не добегу а ты уж выдержи

шпарь через боли планки не задев

пускай себе орут с трибун подвыпивших

пусть мы им не по нраву не за тем

на старте хлопнул пистолет и он

велел искать на спринтерской беду...

Какой, к чертям собачьим, стадион?

Перила. Ночь. По лестнице иду.

***

Не радостная невесомость,

не водка на чужом пиру,

а лишь истерзанная совесть

толкнёт к бумаге и перу.

Стихи слагаются о боли

и больше нет на свете тем,

всё остальное – лишь обои,

которые сорвут со стен.

***

Мне снился сон, как будто рифмы

Вываливаются из строк,

Как окровавленные бритвы

Из разжимающихся рук –

И сразу сталь

Покрылась ржавью,

Погасла синяя звезда…

Мир развалился. Он держался

На рифмах, а не на гвоздях.

***

а если до утра не спал ты

гадая что же впереди

чтоб окончательно не спятить

скорей на улицы иди

пройди по спинам их одетым

непромокаемым дождём

где бродят старики и дети

и знают что нас дальше ждёт

там словно в вечности летящей

вобравшей запах слёз и смол

старушка опускает в ящик

своё последнее письмо

не ведая о том письме

детишки во дворах подсолнечно

глядят на солнце все в песке

и эти детские песочницы –

песочные часы веков

перетекает в них позванивая

наивный опыт стариков

в премудрость детского незнания

МИНУТНОЕ

Что-то режет глаза...

Тяжело голове...

Боль в сердце – непостижимая...

Перережу

колючую проволоку вен

и сбегу

из концлагеря жизни!

***

И вдруг в природе каждый атом

стал ясно виден – и глаза

сместились в сторону куда-то,

и оказались вне лица,

и забрели в седую чащу,

бездомные, как светляки,

вбирая каждый лист летящий

и каждый поворот реки.

Мотались тени по поляне,

как ключ, надетый на брелок,

и становилась им понятней

вся призрачная суть берёз,

а я,

безглазый,

лепетал,

уткнувшись кулаками в Землю,

что наступила слепота,

пока не понял, что прозренье.

БАЛЛАДА ПАДЕНИЯ

Л. Блехеру

А я вот славлю не нападение,

а отступление и падение,

ведь на дымящихся баррикадах

не только драться – и падать надо!

Я славлю падающих от усталости,

я славлю каждого, кто опускается

на два колена перед святой,

хрустальной, словно олень, красотой;

о, эти осени листопадные,

о, эти осени звездопадные,

о, снегопадные зимы эти!

Как парашют – за спиной планета...

Что б мы ни делали – всегда летим.

Полёт с падением неразделим!

Пусть с мотоциклов на страшной скорости

слетают навзничь на травы скошенные,

пусть аргументом, решившим спор,

с размаху ваза летит об пол,

причёской слипшейся упав на пульт,

пусть физик слышит эпохи пульс,

пусть

и я когда-нибудь упаду,

в высоту!

падает

птица

как