Ольга Балла-Гертман

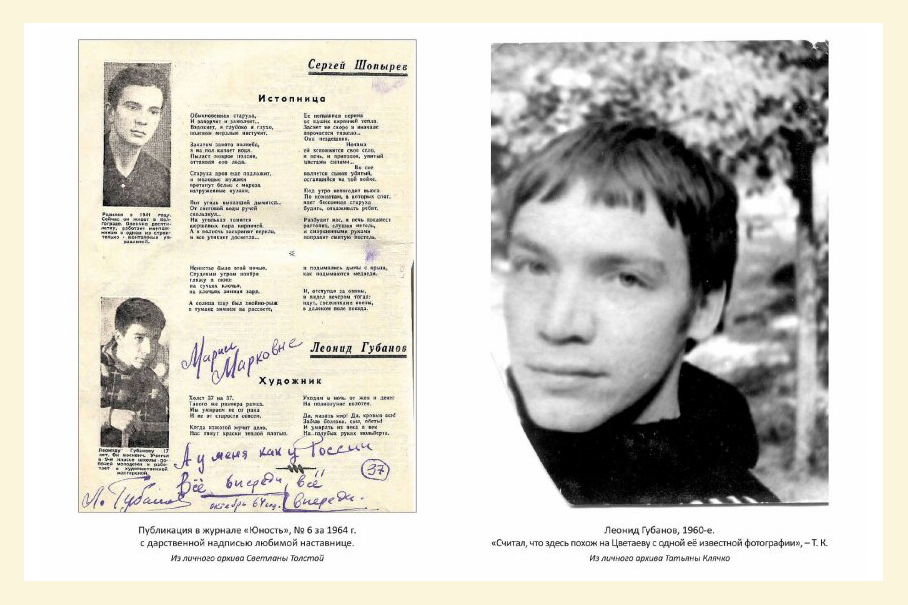

Часто говорят, что он публиковался – в официальной, массово читаемой прессе – единственный раз в жизни: восемнадцатилетним, в журнале «Юность». Это не вполне точно: стихотворения Лёни Губанова, подростка, ходившего в литературные студии при районной библиотеке и в Московском дворце пионеров, публиковались в «Пионерской правде», в сборнике стихотворений студийцев «Час поэзии». Замечена же, и как ещё замечена, была публикация в «Юности» 1964 года – стихотворение «Художник». Точнее, три четверостишия из поэмы «Полина».

Холст тридцать семь на тридцать семь.

Такого же размера рамка.

Мы умираем не от рака

И не от старости совсем…

Когда изжогой мучит дело

И тянут краски тёплой плотью,

Уходят в ночь от жён и денег

На полнолуние полотен.

Да! Мазать мир! Да! Кровью вен!

Забыв измены, сны, обеты

И умирать из века в век

На голубых руках мольберта.

Говорят, написал ещё в пятнадцать лет. В ответ на эти двенадцать строчек юный автор немедленно получил несколько рецензий. В центральных изданиях! – от «Правды» и «Литературной газеты» до журнала «Крокодил». Все – мягко говоря, отрицательные. Говоря прямо, погромные. Биограф Губанова Юрий Крохин назвал их «злобными фельетонами» (Крохин Ю. Пароль бунтаря (О СМОГе и поэзии Леонида Губанова) // Библиография. - № 4. – 1994).

«Не успевает разнестись по советской печати сигнал к травле, – вспоминал Лев Аннинский, – как в дело включаются “вражьи голоса”: стихи идут в эфир, прорываются сквозь треск глушилок, Губанова запоминает вся диссидентская рать, и он мгновенно становится героем дня. В смысле — героем зарубежных голосов».

Строго говоря, это не совсем так: как уточнял биограф Губанова Олег Демидов, о Губанове начали говорить позже, в связи со СМОГом и его акциями, – вот тогда уже зарубежные голоса стали его цитировать, хотя отрывки из «Полины» всё-таки не в первую очередь. Но, по крайней мере, такая мифологема в общекультурном сознании существует. Во всяком случае, в официальной советской печати он больше никогда не публиковался.

«Пожалуй, ни одного из великорусских поэтов, – писал другой биограф поэта Андрей Журбин, – так не замалчивали на родине в прошлом столетии».

Напрашивается мысль о том, что публикация в «Юности» сломала Губанову жизнь, исключив его из советской литературы. Опять-таки, и это не совсем так: в этом исключении участвовало много разного – и собственное его нежелание укладываться ни в какие рамки, помноженное на неуёмную энергию, намеренная неосторожность, контакты с диссидентами и иностранными антисоветскими изданиями. Потом он предпринимал попытки встроиться в систему, но было уже поздно.

Во всяком случае, есть основания говорить о том, что она – действительно его жизнь переломив – направила её в совсем другое русло. Туда, где Губанов смог быть собой в полной мере. В другом, более важном и глубоком смысле эта история его освободила.

Мы себя похоронили —

ни уздечки, ни седла,

только крылья, только крылья,

только песня нам с утра.

Известное чувство поколенческой общности, некоторого исторического, а отчасти и метафизического «мы» у него всё-таки было, как и слово «поколение» – в его лексиконе: «Мы дети без сумы. / Мы – дети без надежд». Но вообще, говоря о своих ровесниках, обо всём этом «непонятном племени» и его «непонятном пламени», он, конечно, говорил в первую очередь о себе – о собственной непринадлежности и неуслышанности.

Только птицею взвиваться,

небеса благодарить,

никогда за хлеб не драться,

а парить, парить, парить!

И своим орлиным оком

видеть то, что проще нас, –

люди ходят ведь под Богом,

мы живем у Божьих глаз.

Неуслышанным при жизни его, совсем строго говоря, назвать нельзя (хотя чувствовал он себя именно таким: «Я – словно запрещённый классик / или в наморднике – звезда»; называл себя живущим «в карантине / от общества – дальше»). Писавший очень много, он публиковался – в самиздате (в альманахах «Авангард», «Чу!» и «Сфинксы», которые он же с друзьями и издавал) и тамиздате («Грани», в «альманахе литературы и искусств» Константина Кузьминского и Михаила Шемякина «Аполлонъ-77»). У него были поэтические вечера – притом «многочисленные» – в квартирах поэтов и учёных, в мастерских художников, «в маленьких библиотеках, в студенческих общежитиях» (Владимир Бондаренко, НГ-Exlibris). «…Богемная Москва, – вспоминал Константин Кедров, – обожала Губанова, молилась на него, боготворила при жизни…». Стихи Губанова, как и песни на его тексты, написанные и исполнявшиеся бардами, распространялись в магнитофонных записях. Он составлял и продавал собственные машинописные сборники. Сколько их всего было? Даже биографы говорят, что это не очень понятно (Олег Демидов говорит о том, что видел в РГАЛИ всего один машинописный сборник; остальное, по всей видимости, существует – если существует – в других местах.) Известны по крайней мере названия: «Начало», «Кольчуга», «Старина», «Таверна солнца», «Профили на серебре», «Всадник во мгле», «Волчьи ягоды», «Иконостас», «Преклонив колени», «Серый конь»…

«…в “мифологии” 60-х и 70-х годов, – говорит о Губанове его собрат по СМОГу Юрий Кублановский, – у него собственное прочное место».

Талантлив был фантастически, стихийно – и прекрасно это понимал, и прямо, с вызовом называл себя гением. Своим он не был и не чувствовал себя – не стал бы, надо думать, и без «Юности», – нигде: ни у патриотов-почвенников, ни у либералов-западников. Решительно противореча всему советскому, в антисоветское (которому всё-таки был, кажется, ближе) он тоже не вписывался. Не говоря уж о том, что не ужился вполне ни в одной из профессий, которая могла бы давать ему средства к существованию: был пожарным, фотолаборантом, почтальоном, грузчиком, разнорабочим в экспедициях, художником-оформителем. Он даже школы не закончил – ни общеобразовательной, уйдя оттуда после девятого класса, ни вечерней художественной. Везде тесно. Он просто был самим собой, человеком вне лагерей, определений, любых специализаций. Ему было в избытке достаточно того, что он поэт. (Его биограф Олег Демидов в частном разговоре прокомментировал это следующим образом: «Во-первых, он просто не умел и не хотел работать. Во-вторых, он пробыл пожарным дольше всего. В-третьих, даже когда работал пожарным, это в первую очередь была синекура, где можно было запереться в подсобке и рисовать, писать, вести философские споры и читать приглашённым стихи». Что касается учёбы, то он «потом пробовал учиться в школе рабочей молодёжи, но и там без успеха».)

(Впрочем, в этом смысле он был скорее типичен: биография его, как заметил Лев Аннинский, «почти традиционная для представителей нонконформистского искусства»)

Сначала он попытался не умещаться в рамки и самой поэзии. Организованное восемнадцатилетним Губановым с группой единомышленников Самое Молодое Общество Гениев, оно же «Смелость, мысль, образ, глубина», оно же «Сжатый Миг Отражённый Гиперболой», словом, СМОГ, – независимое литературно-художественное объединение, просуществовавшее менее двух лет, с начала 1965 до конца 1966 года – было отчасти политизированным: 14 апреля 1965 года, в день смерти Маяковского смогисты – кстати, по предложению Губанова – провели демонстрацию в защиту «левого искусства»: носили по московским улицам плакат «Лишим социализм девственности!», 5 декабря того же года участвовали в митинге на Пушкинской площади в защиту Синявского и Даниэля.

Столкновение с властью было неминуемым. Спустя некоторое время Губанова отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, что имело безусловно политический смысл: там у него требовали показаний против Александра Гинзбурга, который в июне 1966 года передал Губанову вырезки из зарубежных газет о СМОГе (на Западе сразу увидели в смогистах борцов с политическим строем, что, строго говоря, большим огрублением не было, здешние власти тоже это почувствовали. Олег Демидов комментирует это стак: «Детей (натурально, детей!) втянули с двух сторон взрослые дядьки – зарубежные журналисты и отечественные диссиденты типа Буковского. Сыграли на юношеском максимализме».). Родителей вызвали в горком партии, предупредили: если сын не прекратит выступать со своими стихами – арестуют.

Ты, поэзия, довела,

Донесла на руках до Кащенко.

А ведь это сказано в 1964-м. Ещё до СМОГа. (По свидетельству знающих людей – того же Олега Демидова – в психиатрической больнице Губанов побывал уже до всех этих событий: собственные родители отправили его туда, когда он начал «выть» свои стихи по ночам.)

СМОГ не просто распался – его разгромили. Одних участников – в Сибирь, других – в психушки, третьих – «всего лишь» исключили из высших учебных заведений.

Да, Губанов с его темпераментом вполне мог бы заняться политической активностью. В каком-то смысле этому воспрепятствовала сама историческая ситуация, – он, просто в силу времени рождения (в первый послевоенный год), вместе со своим поколением – «дворников и сторожей», «поколения с перебитыми ногами» (Наталья Иванова), – попал как бы в политическое межсезонье, между двумя большими матрицами исторического существования с их поведенческими и биографическими сценариями. «В “оттепель”, – писал Владимир Винников, – Леонид Губанов <…> опоздал. Ещё безнадёжнее, чем на войну. <…> Судьбу поэта словно бы “размазало” на стыке эпох: “оттепели” и “застоя”». Поэтому, полагает автор, «ему не пришлось разделять поэтическую судьбу “шестидесятников”, выбиравших между официозом и диссидентством-эмиграцией.

Думается, известная правда в этом есть; хотя понятно и то, что и ровесники Губанова, имея к тому внутреннее расположение, благополучно уходили и в официоз, и в диссидентство, и в эмиграцию (куда, например, на многие годы отправился его соратник-смогист и чуть младший ровесник Кублановский). У Губанова всего лишь были задачи поважнее.

Поражение СМОГа помогло ему пойти в своей готовности не умещаться ни в какие рамки гораздо дальше прежнего (в конце концов – тоже освободило, даже при том, что платой за эту свободу стали разрушившие его психиатрические больницы). Помогло не вписываться в рамки не только в идеологические, хотя в них – в первую очередь, – но в рамки конвенционального здравого смысла, вообще какой бы то ни было принадлежности. Далее он не выражал уже никакого интереса к политике и не уставал подчёркивать свою тягу к тому, чтобы «уйти от мерок и морок».

(Что до погибшего, совсем недолго существовавшего СМОГа, то оттуда вышли многие поэты и прозаики, без которых немыслима литературная история последующих десятилетий, например: Юрий Кублановский, Владимир Алейников, Саша Соколов, ставший позже переводчиком и оставивший поэзию как личную практику Борис Дубин, Александр Величанский, Эдуард Лимонов; почётными членами СМОГа были Владимир Буковский и философ Арсений Чанышев. И в этом есть заслуга и совсем юного Губанова, лидера и идеолога СМОГа, который фактически создал эту среду и таким образом способствовал формированию тех, кто в ней участвовал. «Это было самое свободное место в огромной стране», – вспоминал о СМОГе Саша Соколов)

Непринадлежность – настойчивый, сквозной, ведущий его мотив (впрочем, при всей индивидуальности Губанова – мотив совершенно классический, надличностный и как таковой – обладающий принудительной силой: вспомним хоть Алексея К. Толстого: «Двух станов не боец, но только гость случайный...», хоть Марину Цветаеву – очень родственную, кстати, Губанову по поэтическому темпераменту: «Одна из всех – за всех – противу всех!»):

Я вам не белый и не красный.

я вам оранжевый игрок…

Непринадлежность – всему: любым противостоящим сторонам, самому отечеству: «родине я чужд», – писал он, но в этой чуждости для него была горькая горечь. С Россией, которая, «оскандаленная в веках», «стоит – на подлецах», у него были отношения сложные, полные страстного притяжения и требовательной любви в той же мере, что и страстного отталкивания. «Моя родина, ты — гадина!». И при этом – нежное, осторожное, печальное любование: «Родина, моя родина. / Белые облака. / Пахнет черной смородиной / Ласковая рука. / Тишь твоя заповедная / Грозами не обкатана, / Высветлена поэтами, / Выстрадана солдатами». (Да, современника-Бродского явно читал, явно с ним спорил: «…Удобрить её солдатам. / Одобрить её поэтам».) Его возмущение российскими обстоятельствами было куда скорее этическим, чем политическим:

…а я-то плачу по народу,

который режет лебедей

и в казнях не находит брода.

Который ходит не дыша,

как бы дышать не запретили…

То было неприятие неполноты и неподлинности русской жизни. «Всякая перекличка с классиками, – писал Лев Аннинский, – сопровождается у Губанова сдвигом ситуации к гибели, к пистолетному дыму, к обреченности». Думается, и не только с классиками.

С самого начала и неизменно ему было свойственно чувство своей жизни как катастрофы, себя как жертвы. Заявлено, как помним, это было уже в той самой, программной и переломной публикации в «Юности» – и что опять-таки – устойчивая, необходимая составная часть архетипа поэта/художника:

Не воскресить любое творчество,

которое разрушил поиск.

На белых рельсах одиночества,

художник! Ты попал под поезд!!!

Художник, по Губанову, не просто жертва по определению, – в этой жертвенности он торжествует:

нас стреляют, мы — ликуем!

Распинают, мы — поём.

Его жертвенность – ни в малейшей степени не пораженчество; это счастливая жертвенность, тождественная в некотором смысле полноте жизни, оказывающаяся условием этой полноты:

Нет ни двора и ни кола,

но всё равно счастливой тенью

звоню во все колокола

растерянному поколенью.

«Губанов – это трагедия», – говорил в одном из интервью Геннадий Айги. Но, похоже, его трагичность была не только и даже не в первую очередь внешней, но внутренней и структурной.

«…Страдал ли Губанов от того, что не печатался при жизни? – писала хорошо его знавшая Наталья Шмелькова. – Некоторые считали, что да, страдал и даже комплексовал по этому поводу. Быть может. Не знаю.

Знаю только, что внешне он был выше этого. Он никогда не шел на компромиссы, никуда не “проталкивал” свои стихи, никого не просил их публиковать.

Помню, когда близкая его знакомая К.С. решила обратиться за поддержкой к А. Вознесенскому, как говорили, высоко ценившему Лёнину поэзию, то Губанов, прослышав о её добрых намерениях, впал чуть ли не в ярость. И всё же тайная обида в нём жила. В конце 70-х как-то покупала я у Лёни самиздатовский сборник его стихов. Встретились у метро “Университет”. Стоим, весело беседуем. И вдруг, как бы случайно, он с горечью обронил: “Если меня вдруг не будет, передай мои стихи на Запад”».

А своё одиночество и отверженность он знал ещё семнадцатилетним, – написал в 1963-м, ещё до всех катастроф: «Скоро, одиночеством запятнанный, / Я уйду от мерок и морок / Слушать зарифмованными пятками / Тихие трагедии дорог».

Само влечение к гибели для него (почти?) тождественно стремлению к торжеству и славе: «Я – то зерно, которое взойдёт, не хватит рук, чтобы меня пожать». В его случае можно, пожалуй, говорить о потребности в трагедии и об устойчивом, нерасторжимом комплексе величия-жертвенности:

Я с подбитыми глазами

Вечность взял себе взаймы.

С той же настойчивостью и страстью, что о непринадлежности и жертвенности, он говорил о своей предстоящей ранней смерти – и с указанием точного времени: «Я лежу ногами вперед, в сентябрь». Он говорил о ней даже как о событии уже совершившемся:

Здравствуй, осень – нотный гроб,

Желтый дом моей печали,

Умер я – иди свечами,

Здравствуй, осень – новый грот.

<…>

Умер я, сентябрь мой,

Ты возьми меня в обложку,

Под восторженной землёй

Пусть горит моё окошко.

Не ошибся. Был найден мёртвым в своей квартире на тридцать восьмом году, 8 сентября 1983 года.

Его стихи, «дикая смесь традиции и авангарда», как выразились Евгений Лесин с Еленой Семёновой (понятно же: тесно было, тесно в рамках и того, и другого), говорят голосами первых, демиургических и катастрофических десятилетий ХХ века, гудят отголосками их поэзии: не только Есенина, Маяковского, у которого Губанов явно многому учился («Лицо Есенина – мой парус, / Рубцы веселия – мой хворост. / Я нарисую гордый атлас, / Где новый остров – новый голос»), раннего Пастернака, но и Цветаевой, Хлебникова, и остававшегося в губановские времена полузапретным Мандельштама (вплоть до почти-цитат: «Я пью озябшее вино за проституток и погосты»). Этот «варвар русской поэзии», не закончивший и десяти классов, был чрезвычайно начитан (в том числе и в западной литературе: у него есть отсылки к Бодлеру, Верлену, Эдгару По) и говорил со средой, способной считывать аллюзии. Он был из тех, чьими усилиями советские шестидесятые годы соприкоснулись с хтоническими энергиями начала столетия.

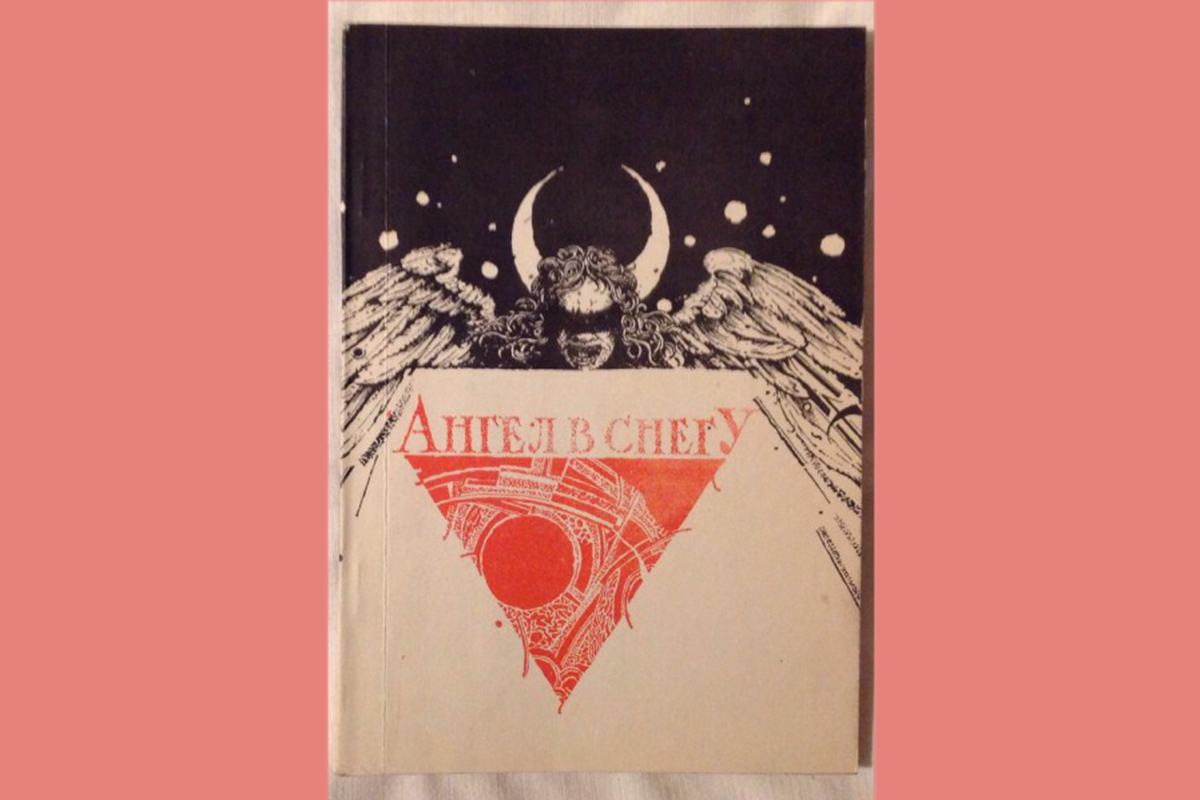

Первая публикация стихов Губанова в здешней, ещё советской периодике состоялась в газете «Литературная Россия» в 1988-м (номер от 14.10.), через пять лет после его смерти. Первая его российская книга, «Ангел в снегу», – через одиннадцать (1994).

За ней – уже упоминавшийся нами сборник «Я сослан к Музе на галеры…», вышедший во «Времени» в 2003-м, – наверное, самый большой из всех, до сих пор изданных: толстый, больше семи сотен страниц, но всё равно, судя по всему, не полный. В основе его, как пишет в предисловии к сборнику составительница, вторая официальная жена поэта Ирина Губанова, сборники, составленные им самим: «Преклонив колени», «Иконостас», «Волчьи ягоды», «Всадник во мгле» – полностью, из сборников «Серый конь» и «Таверна солнца» – некоторые стихотворения, из сборника «Колокола» – поэмы, да ещё «подборка стихотворений последних лет жизни». Потом из составленных им сборников был издан, видимо, целиком «Серый конь» (2006). Были ещё книга стихотворений и поэм «И пригласил слова на пир» (2012), «Постигший слово как восторг…» (2017; также и как аудиокнига в исполнении автора) и сборник его текстов с переводами на итальянский, французский, сербский и хорватский «Меня ищут как редкий цветок» (2018).

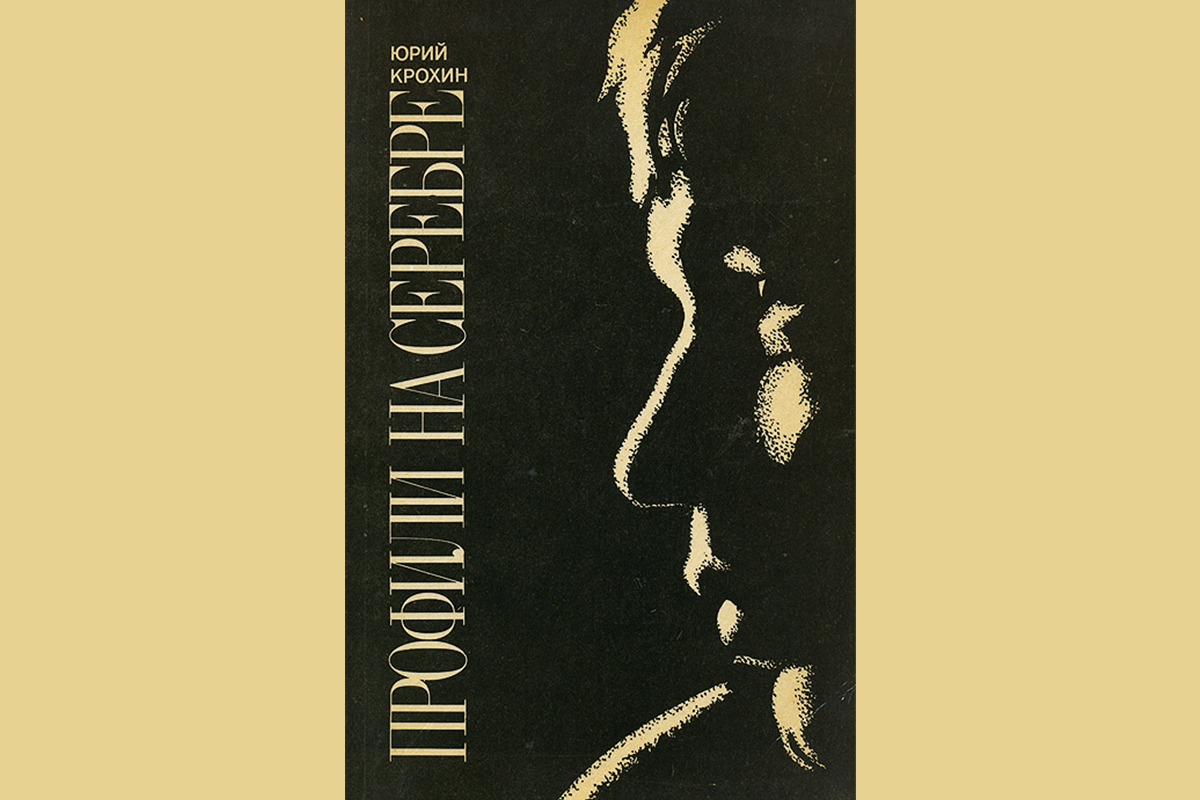

Вышла книгой его написанная Юрием Крохиным биография «Профили на серебре: Повесть о Леониде Губанове» (1992); ещё одна, написанная Олегом Демидовым, будучи готовой, пока безуспешно ищет издателя. Вышли по крайней мере две монографии о его творчестве: Андрея Журбина – «Отраженья зеркальных осколков (заметки о жизнетворчестве Леонида Губанова)» (2013) и Александра Рухлова – «“Холст 37 на 37”: Леонид Губанов в поисках портрета» (2019), а также составленные Журбиным его библиография (в журнале «Библиография и книговедение», 2016, №4) и книга воспоминаний о нём «Про Лёню Губанова» (2016). Вышли документальные фильмы о нём Вячеслава Лагунова и Владимира Буробина, вышел диск песен Елены Фроловой на его стихи. Несколько человек, среди которых автор одной из монографий о нём Александр Рухлов, защитили по Губанову кандидатские диссертации. В библиографии публикаций поэта и статей о нём на сегодня – более четырёх сотен названий.

Но до полной прочитанности и теперь, спустя почти сорок лет после его смерти, ещё далеко (об этом говорил, например, минувшим летом, в дни семидесятипятилетия Губанова, цитировавшийся выше Владимир Винников: «Его поэзия ещё не прочитана, ещё — “в земле”, ещё — не умерла, “мног плод” сотворя»). До сих пор далеко даже до полноты изданности: «Архив поэта, – пишет Олег Демидов, – это сферический конь в вакууме. Он как будто есть и как будто огромен. Там не только стихи и картины, но ещё и проза, и дневники, и письма, и домашняя библиотека. Хранит его <…> одна из бывших жён». И никому будто бы не показывает. А по свидетельству Сергея Мнацаканяна, знавшего поэта в юности, этот архив даже рассеян по нескольким владелицам: «…губановский архив у Аллы Рустайкис, матери его первой жены Алёны Басиловой, и ещё один архив, в семье второй жены Ирины Губановой, <…> не вполне совпадали в частностях и вариантах, а сам Губанов постоянно вносил в свои стихи правки и коррективы». «Самиздатовские машинописные сборнички, – продолжает Олег Демидов, – достать невозможно. В РГАЛИ есть один, однако толку от этого никакого. Несколько серьёзных изданий, увидевших свет за последние двадцать лет, мгновенно стали библиографической редкостью. Но собраны они сумбурно и бестолково и никак не откомментированы».

А ведь есть ещё и картины и рисунки. Недополучивший формальное художественное образование, Губанов был талантливым художником. Репродукции его работ рассыпаны по разным изданиям (и были даже представлены на выставке рисунков и живописи русских писателей XX века в Литературном музее в сентябре 2013 года, когда исполнилось тридцать лет со дня смерти автора; исследователь же жизни и творчества поэта Андрей Журбин говорит, что они выставлялись там не раз, но это, как свидетельствуют знающие люди, капля в море: выставлялся десяток-другой картин, тогда как их, может быть, сотня. В один альбом они до сих пор не собраны.

«Стихи его чрезвычайно богаты метафорами, которые порой трудно разгадать, – писал о Губанове немецкий славист Вольфганг Казак, включивший его в свой «Лексикон русской литературы XX века», который вышел и у нас в 1996 году. – Иногда за счёт повторов в лексике, синтаксисе и звучании в них появляется что-то от заклинаний». И Лев Аннинский о том же: «Мемуаристы рассказывают, что, когда Губанов читал свои стихи <…>, это было какое-то камлание». И это ещё очень осторожно сказано. Губанов был из тех, кто не просто чувствовал глубокое генетическое родство поэзии с колдовством, магией, шаманством: он проживал это родство всем собой, осуществлял, возобновлял, усиливал. Он входил в экстаз, в изменённое состояние сознания. Нечто подобное в следующем поколении делал Александр Башлачёв, только с гитарой. Губанову гитара была не нужна: он был сам себе музыкой.

Кстати, башлачёвские интонации у него вдруг очень даже слышатся:

Слепой монах, малиновый кисель,

И снова чёртом перечёркнут вексель,

По коему я должен бы висеть,

А я румян да и чертовски весел.

Куда смотреть карандашам, когда

И Библию я выучил по солнцу,

Я примеряю рифмы, словно кольца…

Чем меньше тень, тем царственней звезда.

«…он мог и пританцовывать, – пишет Олег Демидов, – и проникновенно читать с закрытыми глазами, и напевать, и уходить в речитатив. Но больше всего ему нравилось выключить свет и держать поэтическую мистерию при свечах, – что-то в этом, согласитесь, есть: то ли волшебство, то ли молитва…»

«Читал он свои стихи, – подтверждает очевидец, Владимир Бондаренко, – завораживающе, колдуя над ними, как древний шаман какого-то славянского племени…»

Вообще, коренящемуся глубоко в недрах культурной памяти архетипу поэта он соответствовал классически, подчёркнуто, если не сказать – утрированно. Он был из тех, в ком расплавленная магма этого архетипа сквозь трещины и расколы в культурной поверхности выходит наружу – и обжигает, если не сжигает. Всех, и самого поэта в первую очередь.

Лев Аннинский писал, что поэзия Губанова вызывает «ощущение одержимости, не чуждой мании величия». Юрий Мамлеев – знавший толк в священном безумии – в предисловии к одному из посмертных губановских сборников (Леонид Губанов. «Я сослан к Музе на галеры…». – М.: Время, 2003) называл его стихи именно так. И далее там же: «То, как он читал свои стихи, потрясало до самых первоистоков вашего существования».

Поэт Андрей Коровин был совершенно точен, сказав в своё время, что «стихи Леонида Губанова – как секретное оружие, взрывают русскую поэзию изнутри». Они бы действительно взорвали её, изменили бы весь её облик, если бы, что, правда, в позднесоветские десятилетия было немыслимо (расхождения с советской властью у Губанова были именно что эстетические – неотделимые от этических), нормально издавались в своё время, имели бы аудиторию – существенно более широкую, чем та, что была у сам- и тамиздата, – и вошли бы в состав культуры, её поэтического чувства, её эстетического мировосприятия. Из этого состава они вместе с их автором были вытеснены прежде всего насильно – в подполье, а автор – ещё и в разрушившие его психиатрические больницы.

Впрочем, в этот состав он всё равно вошёл – и теперь, независимо от степени полноты, с которой изданы его тексты, – уже из него неизъемлем.

Стихи Леонида Губанова:

* * *

Я – Дар Божий, я дай Боже нацарапаю,

Улыбнутся вётлы: на царя, поди?

И заплещут: берег наш любимый,

И за плечи белые обнимут.

Скоро тёплый ливень красных губ –

Подставляй лицо, гори под струями

И твори, лепи себя, как в студии –

Скоро-скоро тёплый ливень губ.

Скоро, одиночеством запятнанный,

Я уйду от мерок и морок

Слушaть зарифмованными пятками

Тихие трагедии дорог,

Замирать и бить в ладоши с гусем,

Ждать, когда же, наконец, от горя

Пастухи, беременные Русью,

Стадо слов к моим устам погонят.

1963

* * *

Я беру кривоногое лето коня,

Как горбушку беру, только кончится вздох.

Белый пруд твоих рук очень хочет меня,

Ну а вечер и Бог, ну а вечер и Бог?

Знаю я, что меня берегут на потом,

и в прихожих, где чахло целуются свечи,

оставляют меня гениальным пальто,

выгребая всю мелочь, которую не в чем.

Я стою посреди анекдотов и ласк,

Только окрик слетит, только ревность притухнет,

Серый конь моих глаз, серый конь моих глаз,

Кто-то влюбится в вас и овес напридумает.

Только ты им не верь и не трогай с крыльца

В тихий, траурный дворик «люблю»,

Ведь на медные деньги чужого лица

даже грусть я себе не куплю.

Осыпаются руки, идут по домам,

Низкорослые песни поют.

Люди сходят с ума, люди сходят с ума,

Но коней за собой не ведут.

Снова лес обо мне, называет купцом,

Говорит, что смешон и скуласт.

Но стоит, как свеча, над убитым лицом

Серый конь, серый конь моих глаз.

Я беру кривоногое лето коня…

Как он плох! как он плох! как он плох!

Белый пруд твоих рук не желает понять…

Ну а Бог?

Ну а Бог?

Ну а Бог?

Осень 1964

МОЛИТВА

Моя звезда, не тай, не тай,

Моя звезда – мы веселимся,

Моя звезда, не дай, не дай

Напиться или застрелиться.

Как хорошо, что мы вдвоём,

Как хорошо, что мы горбаты

Пред Богом, а перед царём

Как хорошо, что мы крылаты.

Нас скосят, но не за царя,

За чьи-то старые молебны,

Когда, ресницы опаля,

За пазуху летит комета.

Моя звезда, не тай, не тай,

Не будь кометой той задета

Лишь потому, что сотню тайн

Хранят закаты и рaссветы.

Мы под одною кофтой ждём

Нерукотворного причастья

И задыхаемся копьём,

Когда дожди идут не часто.

Моя звезда – моя глава,

Любовница, когда на плахе

Я знаю смертные рубахи

Крахмаленные рукава.

И всё равно, и всё равно,

Ад пережив тугими нервами,

Да здравствует твоё вино,

Что льётся в половине первого.

Да здравствуют твои глаза,

Твои цветы полупечальные,

Да здравствует слепой азарт

Смеяться счастью за плечами.

Моя звезда, не тай, не тай,

Мы нашумели, как гостиница,

И если не напишем – Рай,

Нам это Богом не простится.

1965

ПАЛИТРА СКОРБИ

Я провёл свою юность по сумасшедшим домам,

где меня не смогли удавить, разрубить пополам,

где меня не смогли удивить... ну а значит, мадам,

я на мёртвой бумаге живые слова не продам.

И не вылечит тень на горе и не высветлит храм,

на пергамент старушечьих щёк оплывает свеча...

Я не верю цветам, продающим себя, ни на грамм,

как не верят в пощаду холодные губы меча!

12-13.XI.1971

* * *

Я тебя забываю...

Забываю тебя!

Словно в гроб забиваю

жёлтый труп ноября.

Ничего я не знаю,

да и знать не хочу,

я тебя задуваю –

золотую свечу!

И навек ли, не знаешь?

Эта осень в красе...

Ты во мне умираешь!

Умираешь совсем.

А душа моя – бойня

злых и сочных обид,

и впервые так больно

от горячих молитв!..

конец 1976 или начало 1977

СТИХИ К МУЗЕ

Я найду тебя за тридевять земель,

Отыщу на дне колодца и реки.

Я построю твоей славе – мавзолей,

Накормлю тебя, как голубя, – с руки.

Белым пламенем объят твой белый сад,

Словно каменный приду к тебе на суд,

Твои губы то – нектар, то – сладкий яд,

По душе моей безумной разнесут.

И ни спать теперь, не плакать не могу.

Разучился пить вино я, и давно.

Я тебя – как свечку Богу берегу.

Изменить тебе навеки не дано.

Ты погибель! Но и верный, ясный свет.

Я иду на твой невидимый костёр.

Как же тяжко твой безумно-лёгкий след

Мои крылья неживые распростёр.

Муза! Муза! Чар твоих не пронеси,

Третий раз один и тот же снится сон –

Я – Царь-колокол, да, видно, на Руси

Не поднять меня, а вот уж был бы звон!..

1-2 ноября 1981

РАСПЯТИЕ С ЭМАЛЬЮ

Когда-нибудь настанет время, и кисть вашего сквера

украсят мои потомки, как редкий браслет!

Они будут прекрасны, как рассыпавшиеся на бегу бусы.

Когда-нибудь развалины твоего дома

отнесут к моему архиву.

Когда-нибудь при одних глазах и при наличии грусти

ты выгонишь мужа, почувствовав мою усталость – там.

А румянец перечеркнёт диктант и улыбнётся: ведь я – тут!

Когда-нибудь на перекрёстке трёх дорог,

как подбитая ласточка, забьётся автомашина,

а шофер будет браниться, как шлюха,

наехав на могилы детей наших.

Когда-нибудь на этой земле потеряется кладбище,

на котором я буду зарыт.

Потеряется – как единственный адрес в спокойствие.

Гвоздики будут мяться, тереть ноги и не знать – куда же идти?

Когда-нибудь набережную, на которой я родился,

будут охранять перистые облака моих насмешек

и колокольный звон пощёчин.

Когда-нибудь с моим именем будут склеивать

международные скандалы и отменять смертные казни.

Когда-нибудь все мальчишки России

зарастут моими стихами так,

что махнут на них рукой все цирюльники!

Когда-нибудь все «погоны» будут охотиться за пацаном,

который бегает в моём музейном свитере

и уже запер мать, которая его выстирала.

Когда-нибудь отвезут за город

мою последнюю чернильницу и… взорвут,

чтобы никакой грач не мог макать в неё свой хвост.

Когда-нибудь пойдёт дождь, дождь, дождь…

который смоет Москву, в которой я родился.

А все птицы будут садиться на топор,

как на Ноев Ковчег России.

Когда-нибудь настанет время!..

Когда настанет?..

* * *

Живём в печали и веселье,

Живём у Бога на виду:

В петле качается Есенин,

И Мандельштам лежит на льду.

А мы рассказываем сказки,

И, замаскировав слезу,

Опять сосновые салазки

Куда-то Пушкина везут.

Не пахнет мясом ли палёным

От наших ветреных романов?

И я за кровью Гумилёва

Иду с потресканным стаканом.

В моём лице записки пленника

И старый яд слепой тоски.

В гробу рифмуют кости Хлебникова

Лукавых строчек колоски.

Но от Москвы и до Аляски,

Когда поэты погибают,

Ещё слышнее ваши пляски,

Ещё сытнее стол с грибами.

* * *

Я дам тебе сегодня голубей

и угощу тебя вишнёвым соком.

Но ты упряма, нет тебя верней –

звезде печальной и звезде далёкой.

Откланиваясь бархатным плащом,

берёшь ты шляпу в лебединых перьях

и тихо говоришь – что я прощён,

а я не верю, слышишь, я не верю!

Узорчатое красное окно

открыто, и два голубя сомкнулись,

и крылья их в весёлое вино

моей зари невольно окунулись.

Как хорошо им в небе голубом

кружить и на лету лишь целоваться –

как две души, познавшие любовь, –

им ничего на свете не бояться.

Вот так же я, отвержен и угрюм,

глядел, как разбивали мне корону,

но всё равно я прокричал – люблю! –

и сам поцеловал топор холодный.

Венец из лавра будет мне к лицу,

как красная рубаха злому кату.

Я дань несу Небесному Отцу –

свои стихи в серебряных окладах.

И рядом я не вижу никого,

кто бы принёс ещё хотя бы слово,

а ты – луч солнца в царстве вековом

моей души, где яблони и совы.

О, Муза! Полевые мы цветы,

кто пьёт с нас, тому сладко, сладко, сладко...

И в этот миг молитвою святых

у сердца зажигается лампадка!

* * *

Дьявол, дьявол, не заботься обо мне,

Дьявол, дьявол, мои яблоки в вине.

Дьявол, дьявол, мои губы у свечи,

Дьявол, дьявол, мои щёки горячи.

И болезненная жадность той страны,

Где по лесенкам бледнеют стукачи,

Продают автопортреты сатаны,

Все стихи мои на память заучив.