Радостно, что в недавно вышедшей книге Владимира Полетаева (1951 – 1970) «Прозрачный циферблат» удалось создать объемный, интерактивный облик этой выдающейся личности. Полное ощущение, что в книге полноценно отразился образ человека. Композиция ее выстроена так, что мы сначала слушаем рассказ о поэте, осмысление его личности и творчества вместе с критиком Ольгой Балла, затем читаем его стихи, слышим его прямую речь из трехлетней переписки с девочкой из Таджикистана Аллой Каюмовой, из его дневниковых записей. С другой стороны – воспринимаем картину событий, представленную отцом Григорием Гершензоном, далее читаем переводы с грузинского, украинского и других языков. Закольцовано все снова оригинальными стихами. В книге также есть вкладки с фотографиями, рисунками, автографами стихов, что дополняет образ.

По прочтении перед нами возникает глубоко и чутко мыслящая, но при этом необыкновенно живая, веселая, а порой даже задорная и дурашливая личность. Задорная и дурашливая в самом позитивном смысле – от распиравшей Володю Полетаева энергии и жажды жизни: «Вы знаете, что я чуть-чуть романтик, / чуть-чуть нахал. Вы знаете, что я / разглядываю с равным изумленьем / созвездья Девы хрупкую звезду / и ваши осторожные колени...». Еще более это, кстати, заметно из неопубликованной переписки поэта с подругой юности и ныне хранительницей его архива Реммой Арштейн. Письма его пестрят шутками и подтруниваниями над однокурсниками, над самим адресатом, и, по сути, являют собой легкую, по-пушкински изящную эпистолярную прозу, в которой сценки из жизни разыграны как театральные репризы. Собственно, и сама Ремма в своих рассказах упоминала о том, что они частенько веселились и хохотали, и не ощущалось в этом общении ни грамма предчувствия раннего ухода.

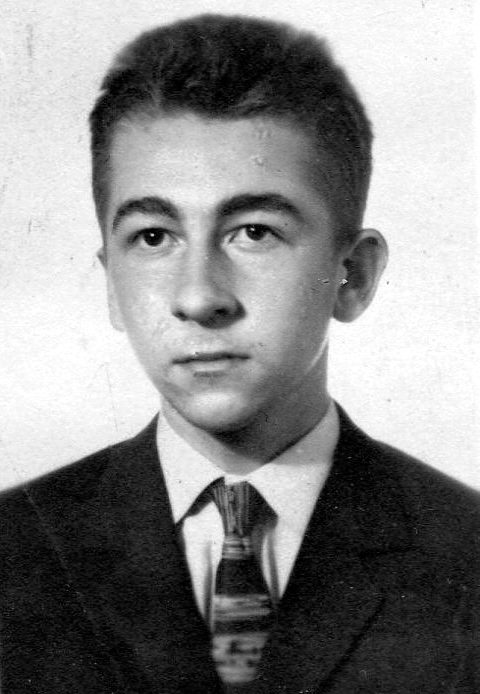

Этим посылом хотелось бы частично поспорить с тем, что тема смерти пронизывает эстетику поэта. Тему предчувствия раннего ухода, тему «одинокого пловца», дрейфующего «вдоль медленного листопада» последовательно развивает в своей замечательной и, в общем, довольно убедительной статье в антологии «Уйти. Остаться. Жить» поэт и литературовед Марина Кудимова. Но какая-то заноза, особенно при взгляде на фотографию Володи, – ту, где он запечатлен с отцом на Валдае, – свербит, подсказывает: нет, не было этой роковой печати, этого гибельного предчувствия. Обстоятельства смерти 19-летнего парня, в 1970-м шагнувшего из окна дома на Ленинградском проспекте, не выяснены достоверно, но думается, что смерть эта – не фатальность, а следствие вспыльчивого, но последовательного характера. Или даже перфекционизма, как ни смешно говорить о перфекционизме в этом ключе. Для понимания масштаба фигуры Полетаева упомянем – спустя 13 лет после самоубийства в тбилисском издательстве «Мерани» вышла книга стихов Владимира Полетаева, изданная не кем-нибудь, а одним из мэтров современной русской поэзии Олегом Чухонцевым.

Поэт рано и стремительно развился уже в школьные годы – и интеллектуально, и духовно. Не хотелось бы использовать слово «вундеркинд» или «акселерат», но здесь мы имеем дело с редким случаем быстрого литературного взросления. Его интересовало все – появляющиеся из печати новые книги (в шестидесятые только начали точечно открывать сокровищницу Серебряного века), театры, поэтические диспуты, выставки. Любил он также, судя по письмам, целыми днями бродить по Москве, с друзьями или без. Старую уходящую Москву с переулочками и пузатыми купеческими особнячками обожал безмерно, и этим дышат его стихи, просто-таки переливаясь через край. Из тех же писем узнаем, что он посещал литгруппу, активно читал и анализировал стихи сверстников, шерстил журнальную периодику и, конечно, не только ее, а еще много литературы. Ремма Арштейн заверяет: уже на тот момент – 16-17 лет – знания автора были чрезвычайно широкими, если не энциклопедическими.

Поучая Аллу Каюмову — у Володи уже, кстати, и педагогические наклонности проявлялись – он объясняет, как понять Блока, просит вчитаться, осознать, что поэзию нужно чувствовать сердцем. Добрыми словами поминает Станислава Лесневского, Владимира Соколова (оказавшего серьезное влияние на его поэтику), тогда еще юного его сверстника, а ныне замечательного поэта и драматурга Виктора Коркию, громит поэзию Эдуарда Асадова – если особо не распространяться, за мещанство и пошлость. Мастер Литературного института им. А.М. Горького Лев Озеров замечает талантливого поэта и предлагает без экзаменов (только творческий конкурс и собеседование) поступать на переводческое отделение. Все это, учитывая «планов громадье» – Полетаев серьезно увлекся поэтическим переводом (особенно, грузинской поэзии – поэтов Николаза Бараташвили, Тамаза Чиладзе, Отара Чиладзе, Иосифа Гришашвили, Георгия Леонидзе, Галактиона Табидзе и других) и серьезно готовил себя к профессии переводчика – говорит о витальности темперамента и отсекает намеки на депрессию и мысли о раннем уходе. Думается, что размышлял о смерти Володя только в широком онтологическом смысле.

Справедливо изумляется в своей статье Марина Кудимова, что подросток, формирующийся в шестидесятые, в самый разгар эстрадной поэзии, когда ею заражена вся молодежь в СССР, осознанно дистанцируется от этой ветви. Круг его интересов – русская классика XIX века, то, что «всплыло» из Серебряного века, и в первую очередь – Борис Пастернак, а также иностранная поэзия в оригинале и попытка переводов. Кроме грузинских поэтов это переводы с немецкого (Райнер Мария Рильке), украинского (Богдан-Игорь Антонич, Виталий Коротич, Василь Симоненко, Павел Тычина, Тарас Шевченко и др.), болгарского, польского и испанского. В своих оригинальных стихах он придерживается постакмеистической традиции, тяготея к смысловой ясности, даже резкости: «А у нас на Зубовском бульваре / рупора играют во дворах. / А у нас на Зубовском бульваре / дождь вразброд и окна нараспах. // Дождь вразброд и улица — вкосую, / светофор вкосую на углу. / Женщину поющую рисую, / осторожно — пальцем по стеклу...». В них много режущей зрение прозрачности, восхищенного летучего круженья, («и розовая Поварская, / заученная наизусть, / закружится, а я смеюсь, / и рук твоих не выпускаю») голубого и белого цвета: «Ах, сколько снега, сколько снега, / какая чистая страница — / пройти, не оставляя следа, / и в пустоту не оступиться. // Ах, детство, детство, моё детство, / моё фарфоровое блюдце, / мне на тебя не наглядеться, / мне до тебя не дотянуться». И именно от предельно острого ощущения этой чистоты, истока («И светлый камень, белый камень / Лежит в истоке родника») в них гуляет, – но отнюдь не предчувствие смерти, а зябкий сквознячок вечности.

Педантичность, строгость, требовательность к себе, к каждой строке — а по черновикам можно видеть, как Владимир Полетаев скрупулезно работал над стихотворением, создавая несколько вариантов, правил строки даже в одной из первых публикаций в альманахе «Тропинка на Парнас» – соединились в нем с восторженной, тонкой и одновременно пылкой натурой. Конечно, как отмечает Марина Кудимова, в его стихах заметна явная перекличка и с Пастернаком, и с Соколовым, но видно, что этот, может быть, порой и бессознательный диалог, на самом деле, ведется уже на довольно высоком уровне, это его поэтический «университет», подававший прекрасные надежды. Думается, что Володя необычайно рано, если говорить словами его любимого Пастернака «дошел до самой сути», повернув один из заветных ключиков к тому самому, трепетному и сокровенному в самовыражении художника: «Свобода? Да. О, вечная свобода! / Свобода жить, свобода умирать. / И белый снег, какая благодать, / с январского повалит небосвода… <…> И первый снег. Раскрытая тетрадь / белым-бела, как смертная рубаха. / Свобода жить. Свобода жить без страха. / Без страха жить, без страха умирать». Именно так: не темнота, тупик, метания, страх, а расстилающаяся белизна, свобода, бесстрашие, легкость.

Все явления природы Владимир Полетаев осмысляет в контексте буддистского с ними слиянья, взаимодействия (туда и обратно) поэтического слова и стихий. Слова превращаются в «черный хлеб» и «глину гончара», «листья кружатся над нами, / и превращаются в слова», струны и струи листопада струят музыку, «стихи становятся травой, / обочинами вдоль дороги / да облаком над головой». Это, вкупе с упомянутыми свободой, бесстрашием, легкостью, и есть манифест или, лучше сказать, самая что ни на есть сущность поэта. Только смысл ее не в смерти, не в стремлении к «не-бытию», а в отчаянности, в балансированье, в свободе выбора. По случаю заметила, что на протяжении всей книги «Прозрачный циферблат» слово «память» встречается всего один раз: да уж и действительно, что распространяться на тему памяти, когда человеку еще и 20 нет. Но, как представляется, речь о «другой» памяти, о прапамяти, которую можно выявить только в состояниях «высокого» чувствования, вдохновения, «празрения»: «Торопливая память паденья и взлёта, / прикасанья неловкие неба и дна — / дорогая цена одинокой свободы, / изумлённой судьбы дорогая цена…».

В самом деле, наверное, еще один из важных ключей к поэтике Владимира Полетаева это постоянное захлебывающееся изумленье, которое выхватываешь в определенных точках, на грани, которое и выстраивает тот освещаемый вспышками молний вектор его поэтического голоса: «Катится вечер, гремя и звеня, / Девочка в губы целует меня!!!», «И я с мучительной любовью, / с любовью жадной и земной, / смотрю на праздник полнокровья, / развёрнутый передо мной», «А большего нам и не надо, / такая у нас благодать, / такая простая отрада / снежки в мирозданье кидать», «Всю ночь до самого утра, / до сладкого изнеможенья / слова срываются с пера / навстречу головокруженью», «Густая сладкая смола, / Дыхание греха / Да солнечная шелуха, / Истлевшая дотла. // И только сыплются слова / За пазуху и в рукава // Ой, наглотались города / Июльской белены / И облака раскалены, / И кругом голова». И это изумление абсолютно коррелирует с упомянутыми свободой, отчаянием и легкостью. Володя Полетаев – рыцарь, который не искал свое Эльдорадо, оно уже изначально было в нём.

Стихи Владимира Полетаева

***

Свобода? Да. О, вечная свобода!

Свобода жить, свобода умирать.

И белый снег, какая благодать,

с январского повалит небосвода…

А там весна и грохот ледохода,

ручьям и рекам русла выбирать…

Потом страда – спины не разгибать.

Ржи золото, деревьев позолота –

всё позади. Уже ноябрь дохнул,

пригорки листьев вместо листопада,

пустых кустов колючая ограда,

деревьев голых черный караул.

И первый снег. Раскрытая тетрадь

белым бела, как смертная рубаха.

Свобода жить. Свобода жить без страха.

Без страха жить, без страха умирать.

***

Ворот на горле распахнут.

Хворост шуршит за стеной.

О, как томительно пахнет

свежей доской смоляной.

Ветром суровым и грубым,

северным ветром гоним,

в серое небо над срубом

чёрный поднимется дым.

Голодно в городе стольном,

холодно на небеси.

Буду я облаком вольным

долго гулять по Руси.

А нагулявшись, обратно

снова на землю вернусь.

Прахом тяжёлым и смрадным,

в терем тирана ворвусь…

Колокол гулко ударит,

хлынет толпа из ворот,

быстро закрестится скаред,

да загундосит юрод:

«У царя был двор,

на дворе был кол.

Ох, и запоют

дикие ветра

возле царских врат

у того двора.

За царевый грех

на семи холмах

задымится снег,

заклубится прах».

***

Эта сказка так стара,

наизусть её писать бы…

Раскричались над усадьбой

Птицы чёрного пера.

Что же делать нам вдвоём

в этом парке окаянном,

зарастающем бурьяном,

порастающем быльём?

О, тургеневская грусть,

полутёмные аллеи,

затвердили наизусть,

и забыли, не жалея.

О, как быстро барский дом

обернулся райсоветом!

Только я ведь не об этом, –

что же делать нам вдвоём?

Эта сказка так стара,

что ей стоит повториться…

Но кричат над нами птицы

Птицы чёрного пера.

***

Большая красная луна

Таращится из-за отрады,

Туда, где около окна

Постель холодная измята.

А где хозяин? Тишина.

Не надо задавать вопросы.

Большая красная луна

И белоствольные берёзы.

Сегодня ночью так легко

Без вымысла и без обмана

Нырнуть в парное молоко

Неодолимого тумана.

Из Раисы Боровиковой (перевод с белорусского)

Экклезиаст, я знаю – суетня

И вездесущее непостоянство

и две свечи горят и не боятся

лукавить и обманывать меня.

О, чистота, ты некогда была

в движении любви, в любой улыбке,

легко-легко по телу ты плыла –

дрожали пальцы тонкие на скрипке.

В кино

Распяленное полотно

мигало в тесном кинозале.

Расшитой осени рядно

цвело и тлело. Умирали

драгуны под Бородино.

Цветные расплывались пятна…

Так эта смерть была нарядна,

так просто было на скаку

ронять летящие поводья…

Пусть Муза больше не приходит,

когда хоть раз я так солгу.

Из Симона Чиковани (перевод)

Устал мой слух внимать за часом час,

за годом год мирским колоколам –

Я ухожу, я оставляю вас,

Но эти строки оставляю вам.

Я не смогу витийствовать и впредь,

Как некогда витийствовать умел,

Мои раздумья могут умереть,

Мои слова остаться не у дел.

Но я опять припоминаю ночь,

Когда я потерял мою звезду,

Когда луна, бессильная помочь,

Испуганно клонилась в белизну.

Одна с тех пор осталась благодать,

Упреком господа не оскорблю,

Мучительные мысли прививать

Мтацминды розовому миндалю…

Письмо

Из Юлиана Тувима (перевод с польского)

Снег бесшумно ступает.

Видишь, мерцает след…

Душу твою согревает

Белого снега плед.

Медленно рассветая,

Дышит морозом даль.

Нежной слезой сверкая,

Вспыхивает печаль…

Ты сыграй, чаровница,

Вальс, что грустным зовут…

А я дописал страницу

Письма, что нигде не ждут.

***

...А время знает наперёд:

согласно всем его законам

река разламывает лёд

и к морю тянется со стоном.

А время знает наперёд:

не остановится мгновенье,

певец от голода умрёт,

художник потеряет зренье.

А время знает всё равно:

Бессмертны стих и полотно.