Елена Мордовина

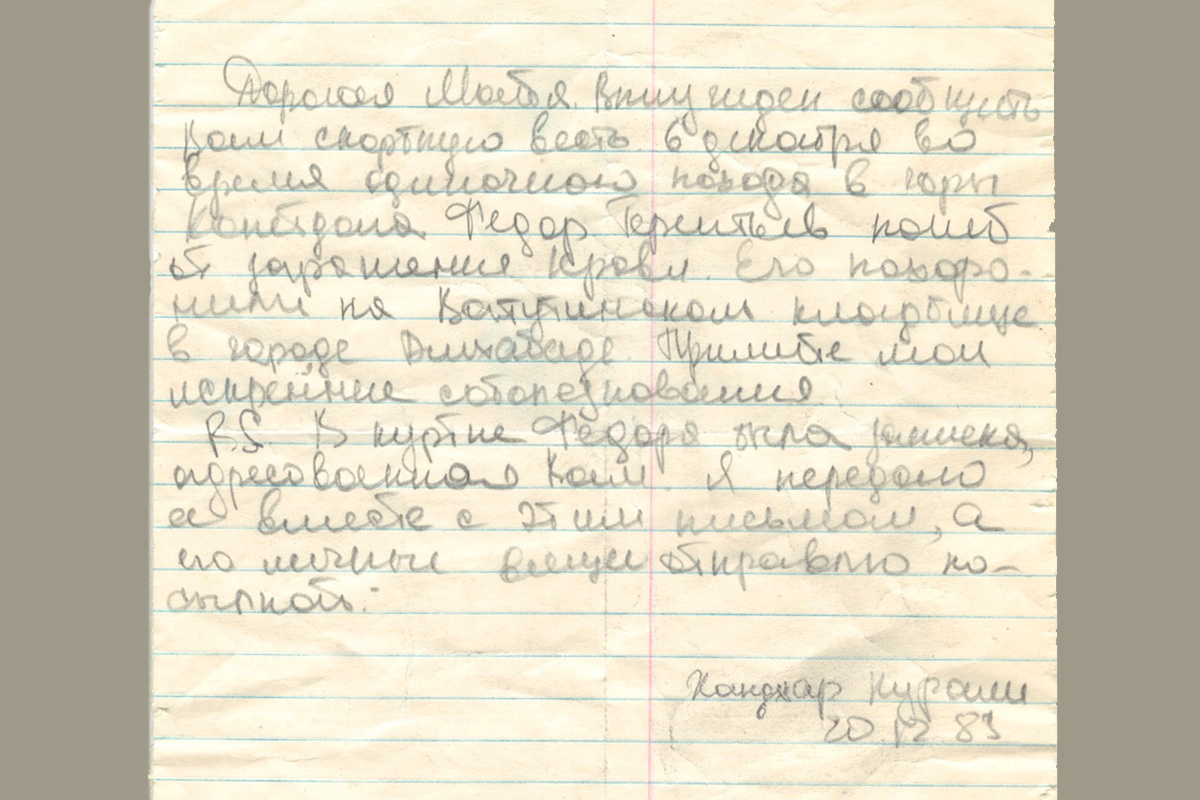

Самое интересное в истории с поэтом Фёдором Терентьевым – то, что многие до сих пор считают, будто мы имеем дело с блестящей литературной мистификацией, хотя от этого автора остались рукописи стихотворных текстов, дневниковые записи, короткие рассказы, письмо с сообщением о его смерти от друга и попутчика, несколько фотографий (на кухне с сигаретой, в горах Армении, вдвоём с подругой Майей Виноградовой). Но даже страничку в Википедии сейчас нельзя считать доказательством существования человека – отсюда и сомнения нашей цифровой эпохи.

По мере того, как материалы выкладывались в группе «Ненужное никому» во ВКонтакте, посвященной творчеству Федора Терентьева, даже самым закоренелым скептикам становилось ясно, что это не выдумка, не фальшивка, не мистификация. Бог ведь тоже кроется в деталях.

Ознакомившись с материалами группы, я перестала сомневаться, что этот человек действительно существовал, но сам факт этих сомнений ставит всех нас перед зияющей экзистенциальной пропастью. Проходит не так много времени после смерти поэта, хорошего поэта – и вот, его жизни как будто бы и не существовало. Хорошо, если есть друзья, которым есть что о нём вспомнить, хорошо, если родились и выросли дети, хранящие в альбомах фотографии. «Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после». Реальность такова, что люди исчезают, как дым, и от них остается только текст – текст, который реальнее нас самих. Ну, ещё, может быть, записи в учебной части ВУЗа, ЗАГСе или приходской книге. И не стоит надеяться на соцсети и электронные архивы – даже у бабушкиного альбома больше шансов сохраниться в памяти внуков, чем у вашей странички в Фэйсбуке.

Итак, поэт существовал. Поэт жил.

Фёдор Терентьев родился в марте 1944 года – его родители познакомились в военном госпитале, где отец лежал после ранения, а мать работала медсестрой. Когда война окончилась, семья поселилась в Новгороде-Северском, а после смерти отца мать с мальчиком, которому было на то время шесть лет, переехали в Чернигов. В Чернигове Фёдор окончил школу и техникум.

«Про учёбу в техникуме он рассказывал неохотно, – вспоминает о поэте Майя Виноградова, – обычно упоминал только то, что бродил по улицам и много читал. Гораздо чаще Федя вспоминал детство в Новгороде-Северском – возвращение птиц, разлив Десны по весне, маленькие деревянные лодки, походы с отцом за грибами и на охоту».

В 1963 году будущий поэт Фёдор Терентьев поступил на филологический факультет киевского пединститута имени Горького. В семидесятых годах много разъезжал по стране – жил в Москве, Киеве, Ленинграде – и писал стихи. «Он часто влюблялся – и сразу делился этой неожиданной новостью с друзьями». (Андрей Маяцкий), «Говорил он мало, а пил много». (Александр Камелин).

При жизни его стихи нигде не публиковались.

Трагически погиб 6 декабря 1983 года в горах Копетдага. Похоронен в Ашхабаде.

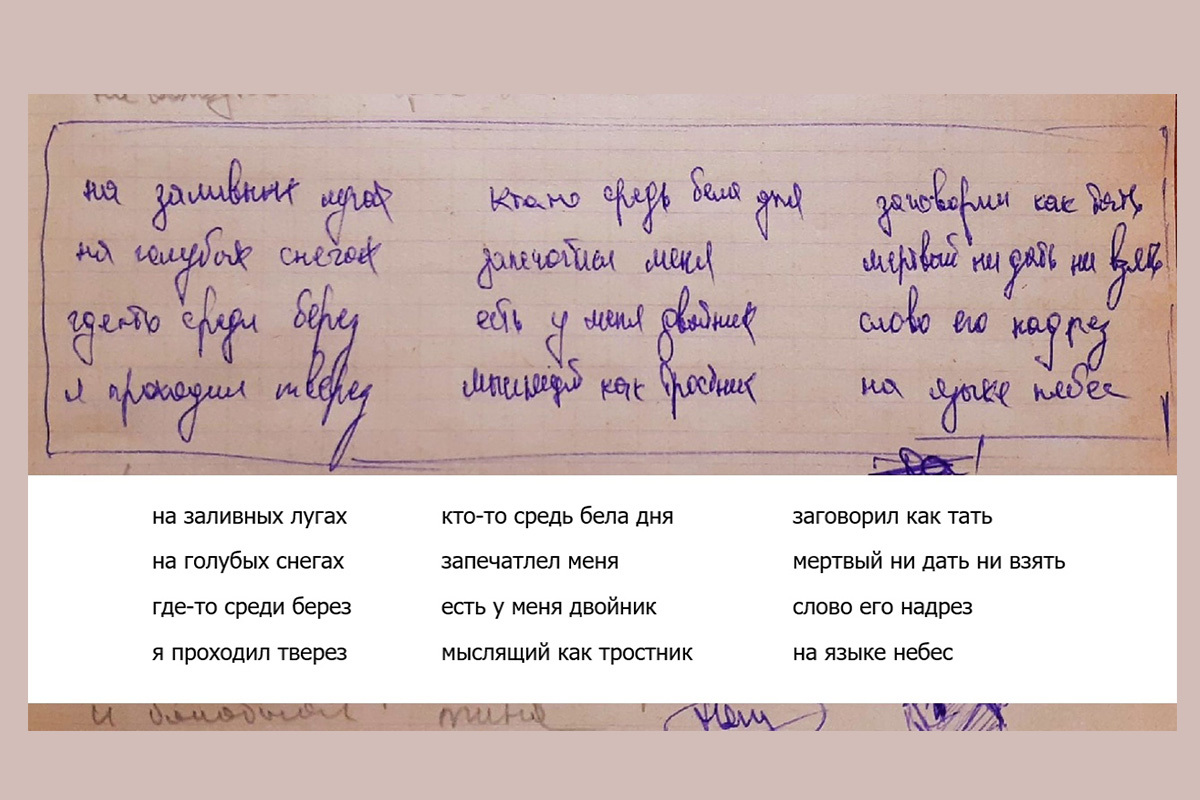

С 2016 года тексты поэта расшифровываются и публикуются в группе «Вконтакте», посвящённой его творчеству. Позже его стихи начинают появляться в различных интернет-изданиях. В 2020 году Фёдор Терентьев посмертно стал лауреатом Первой независимой петербургской премии «Georgievich Award. Heaven 49».

Поэзия Фёдора Терентьева – это квинтэссенция жизни бунтующего советского интеллигента эпохи 70-х: пластинки, музыка, прокуренные комнаты, заваленные окурками хрустальные пепельницы, гости, встречи, дружеское общение – всё это невозможно подделать, и это больше, конечно же, чем пласт бытовых воспоминаний и стопка фотографий. Это короткие, ёмкие, концентрированные формулы жизни 70-х, это неповторимый узор времени, в котором, как в дыму прокуренных кухонь, мы различаем поколение наших родителей – то, чем они жили, то, о чём говорили, то, что мы пропускали мимо ушей когда-то и чего не понимали. Это бесценно.

Приметы времени у него не утрированы, как это было бы, случись кому-либо действительно «подделывать эпоху», они тонко, почти незаметно, как в живой жизни, проявляют себя в его текстах, как незначительные на первый взгляд мазки, которые вдруг придают объём всему живописному полотну эпохи: «тетради и долги / открытка из тайги» («я снега повидал…»), «платки и сандали, охапки купюр, / текстиль адюльтера и тонкий гипюр…» («Она улыбалась (деревья в июле…)), «рюмки лафитной не выпил, / ушел под курантовый бой («И рюмки лафитной не выпил…»).

Осень – кислое пиво

и намокший табак.

Я не часть коллектива,

я на вольных хлебах.

(«Осень – кислое пиво…»)

Фёдор Терентьев тонко чувствовал музыку, подолгу искал интересующие его пластинки, слушал по ночам то, что удалось раздобыть у фарцовщиков.

«В начале семидесятых, когда Федор снова оказался в Киеве, произошел один характерный случай. По вражеским голосам он услышал песню «Isadora» Гуннара Викланда – шведского исполнителя, которого в то время часто крутили на европейских радиостанциях. Фёдору настолько понравилась песня, что он тут же принялся обзванивать всех знакомых фарцовщиков в поисках пластинки. Спустя три месяца он всё-таки сумел её достать». (Майя Виноградова)

Или вот, уже из дневника поэта:

«Пахельбель гений. Его музыка – совершенный часовой механизм, ещё горячий космос, ручей в зеленой листве или сон, который я видел много лет назад. Надо же – уже почти утро. Вся квартира в табачном дыму. Как же мне теперь уснуть?» (Запись в дневнике, осень 1971).

Отсюда – эта мелодичность, этот предельно выверенный образный ряд, насыщенный, тягучий, гармоничный, спокойный, как будто караван, плывущий над пустыней: «над чайной пиалой», «я живу в халифате печали», «штандарт из лилового крепа» («Не скажу что сценарий красив…»), отсюда все это размеренное, змеящееся, азиатское: «Куда несётся черный полоз…» («Зима 37»).

В каждом стихотворении, в каждой строчке бездна смыслов, его можно расшифровывать бесконечно, как симфонии Прокофьева, каждой строфе требуется глубокий литературоведческий анализ.

В этой связи хочется упомянуть блестящий анализ некоторых произведений поэта, сделанный Егором Кировым: анализ стихотворения «В северной столице…», анализ стихотворения «Замолчи их как ветер сквозной...».

Однако даже человеку, далекому от литературы, не составляет труда заметить, что центральным, осевым – arbor mundi, простите за невольный каламбур – в его творчестве является образ дерева. Дерева вообще или дерева – как воплощения какого-то особого мира. Славянского, небесного, запредельного, азиатского, восточного – какого угодно. Образ черной шелковицы – восточного, темного – всеми своими ветвями сплетается у него с образом смерти (цвет, тактильные ощущения, символизм красного и черного – все это ощутимо, как будто сам раздавил горсть тутовых ягод в ладони и ощутил смерть):

красное скоро сбудется,

въяве произойдёт,

смерть на печали удится,

вот и ко мне придёт –

руки мои окрасятся

тутовой синевой,

боже, какая разница,

как умирать с тобой

(«Кровь моя остановится…»)

Он чувствует эти древесные соки – будто кровь, текущую в его собственных жилах. Очеловечивая ботанику, преимущественно древесную, он делает её почти равноценной вечности:

напоминает кровь зари

цвет древесины

(«я встал от шума бензопил…»)

Деревья у него – всегда люди:

деревья режут

как эллинов у Фермопил

(«я встал от шума бензопил…»)

снег это мясо на копьях берёз…

(«Снег это царство, снег это мясо на копьях берёз…»)

Впрочем, деревья на Руси – они всегда почитались как люди, может быть, как предки, может быть, как духи, но всегда – как собеседники (вспомним хотя бы шукшинский разговор с берёзками – тоже из той эпохи).

И когда поэту плохо – он идёт к деревьям:

Он идет к деревьям, наколота на жердняк

неуёмной луны пожелтевшая склера

и темнота, набухшая, как синяк,

на подреберье сквера.

(«Предпочитая надломленность, вышедший из конуры…»)

Да он и сам – иногда дерево, иногда трава:

я был ковылём…

(«Отвернуться во что бы то ни…»).

Растительный мир неумолимо влечёт его, призывает к немому разговору:

мне нравились растения всего

на свете больше – может, бессловесность

меня влекла

(«Не спрашивай тогда уж, отчего…»)

Символически истолковывать его «древесную метафорику» можно бесконечно, с уверенностью можно говорить только о том, что эта любовь насквозь пронизывает многие его тексты:

деревья, деревья, деревья,

деревья, до тёмных кругов

смотреть на деревья, хоть зренья

не хватит на десять шагов…

(«Оставь сочетание цвета…»)

Читатель невольно задается вопросом «Почему?» – и тут же, в текстах, находит на него ответ:

потому что деревья, как черти,

поднимают татар из листвы

(«Десять тысяч словес о деревьях…»)

Вот здесь ключевое. Упоминание «татар» здесь – это не просто обозначение отдельного, конкретного народа, это метафора прошлого, (древнерусского, монголо-татарского, нашего), прошлого, которое (вернемся к древесному) прорастает сквозь нас:

и выходит с метлою игумен

к темучинам из монастыря.

Это осень, Орда Золотая,

горизонт обступившая гнусь;

и свернулась в котле курултая

византийской лисицею Русь

(«Десять тысяч словес о деревьях…»)

Выходя из этой заворожённости растениями, поэт вдруг резко меняет темп, ускоряется, его увлечённость жизнью переходит в творческую неврастению (по его же собственному определению: «от растений до неврастений…»):

антимоний и гипертоний

через что-то такое на «о»

и на «у» в отражениях разных

как приятны слова без согласных

.о и .у.ы .е ..аю. .о.о

(«от растений до неврастений…»)

Начинается игра с буквами и звуками, как у Артюра Рембо, но у Фёдора Терентьева они имеют не только цвет, но и гримасу, и сияние – даже нимб:

плотоядное К поперёк лица

травоядности вопреки

(«вол и волк не рифмуются до конца…»)

но зато у вола на высоком лбу

в новый месяц сияет Ц

не его ли привязывают к столбу

за сияние на лице

(«вол и волк не рифмуются до конца…»)

Из кубиков букв – к кубикам слогов и слов:

Небо син, деревья жёл,

а блокнотик бел.

Я забыл, куда я шёл,

для кого я пел.

(«Небо син, деревья жёл…»)

И он так взвинчивает эту игру – до таких высот (мене, текел, упарсин), что дух захватывает:

Говорил, что губы син,

а потом взахлёб –

мене, текел, упарсин,

мене, хлюп и хлёп.

(«Небо син, деревья жёл…»)

В хороводе его персонажей рискуешь утонуть: это персонажи и его времени: «дева с глазами сельди» («местной богемы леди…»), и времени давнего: «по Невскому ходит босая / графиня ей снится магнолия / большая война Хокусая» («холодная ночь меланхолия»); мифологические и сказочные – они также здесь, рядом, в его времени: сивилла («сивилла, я лежал на талом снеге, / она ко мне испытывала жалость, / когда в моём пальто искала деньги…» («Сравнение заката с рыбьей кровью…»)), луна-мусульманка, Лилит, Мнемозина («Осень – кислое пиво…»), «встречала русалыня / целуями алымя…» («зелёные липкие…»), «Аладдин лежит в песках Магриба…» («Я целую губы Аладдина…»), «тишина как тарелка толченого лавра / напоминает внутренности кентавра», «сердце кентавра огромно не меньше вымени / предки кентавра и все его чада вымерли» («азиат или грек или кто-то на ф из утробы милета…»), «мясо кикиморы в грязной посуде» («Как на письме передать этот кашель?»); исторические персонажи – они тоже здесь: «труп Марата висит над Парижем…» («двадцать три я в руках декаданса…»), Хаммурапи («Хаммурапи умер в зарослях дикой малины…»); а также выдуманные им самим полумифические существа: «где по ночам поет мясоптица…» (Запись в дневнике, 1977).

Из этого полиморфного хоровода сложно выбраться, он уводит нас в своеобразную «эстетическую бесконечность», в которой, однако, царствует натуралистический, мясной, нутряной (внутренности, сердце, вымя), утробный символизм.

Но и сам он в этом хороводе – такое же мифическое существо, как и остальные его персонажи:

я давно лаццарони, люмпе́,

китоврас, древнерусский поэт…

(«Отвернуться во что бы то ни…»)

Он – всё и он во всём:

и мне снилось: я был ковылём,

переулком и кинокефалом,

черт-те чем без крови и костей,

серебром, пожелтевшей луною…

(«Отвернуться во что бы то ни…»)

Он вышел ненадолго: из древнерусского Новгорода-Северского – в древний Чернигов, затем прошел по древнему Киеву – и туда – в небесный Ершалаим, к ликам Иверским, Казанским («Россия, Азия Минор…»).

Зачем вышел-то, китоврас? – хочется спросить у него.

выпить водки на стылом ветру,

постоять над своим кенотафом.

(«Отвернуться во что бы то ни…»)

В чем правда, брат? – хочется ещё спросить вдогонку. А его уже след простыл… Да и не ответил бы.

Не пиши мне, я брошен во тьму

мифологии или дурмана,

я сижу в азиатском дыму…

(«Отвернуться во что бы то ни…»)

Он практически не выходит из этой заданной ему рождением фантастичности, мифологичности, славянской и православной образности, затягивающей, словно сканная вязь.

Эта филигранная, сочная живописность особенно ярко проявляется в описаниях женщин: «розовела румянилась кожа / чернозёмилось снежное ложе» («двадцать три я в руках декаданса…»), «ухмылки твоей гильотина…» («двадцать три я в руках декаданса…»), «ты река полноводная бодро / колыхаются волны как бёдра» («двадцать три я в руках декаданса…»), «Скажем, губы голубок / радикально красны – / это лирика юбок / в самиздате весны» («Осень – кислое пиво…»), «зелёные липкие / улыбки улиткие…» («зелёные липкие…»), «химеры с глазами шинели» («холодная ночь меланхолия…»), «ты вечная фройлен ты вьёшься / речушкой по синим лугам» («ты вечная фройлен ты вьёшься…»).

И в этом градусе своей гениальности, в этой импульсной «заряженности» поэт дает нам шифр своего времени, отражённого в вечности.

я захожу в твой темный двор

и вижу темный лик

Казанской, Иверской, любой

языческой, морской

и той, что пела про любовь

на Автозаводской,

(«Россия, Азия Минор…»)

Тут и Малая Азия, и Азия вообще, как такой сверхгеографический русский хронотоп в миноре, и тёмные лики икон проглядывают сквозь это всё – азиатское, скифское, языческое.

Нельзя не согласиться с тем, что у Федора Терентьева – потрясающее чувство России. Поэт пытается понять, что здесь происходит («то ли кровь подмешали в бензин, / то ли это такой коммунизм» («Отвернуться во что бы то ни…»)), пытается определить свое место в её судьбе («я насекомый (россия – кокон) / снится аккад по церковным строкам» («глефой над облаком вырезан глиф…»)), то восторгается, то извиняется за эту восторженность: «прости мне и эту французскость, / и эту Россию во мне» («Оставь сочетание цвета…»), то готовится утонуть, умереть в ней.

закрывая к полуночи жёлтый блокнот

той России, в которой я только что сгинул,

в углекислую речь обратив O₂.

(«Долго жить не хочу и, наверно, не буду…»)

о безоблачном небе над русской землёй,

о поэте со стажем в своей трудовой,

о высоком и белом, о царской глуши,

перечеркнутой мелом на кромке души.

(«Запиши, как рецепт для засолки икры…»)

Он, поэт-китоврас, легко уходит от земной Руси – туда – в небесный Ершалаим, который для него (и не только для него) – скорее отражение града на Неве, чем реально существующий город в далёких палестинах:

Но потёк из головы

южный виноград,

превращая град Невы

в Ершалаим-град.

(«Небо син, деревья жел…»)

Да он, собственно, всегда и пребывал там, где-то рядом с тем небесным Ершалаимом. Кажется, его никогда не покидало ощущение близкого рая, разговор с ангелами и архангелами мог произойти и в далёкой степной глуши, и в городском трамвае:

«Когда я увидел архангела Гавриила – а это был именно Гавриил, потому что в руках у него приютилось комнатное растение – меня больше всего поразил запах его одеколона, напомнивший гэдээровскую парфюмерию и влажный древесный дым. Никто в трамвае не узнал его, не обратился к нему и не поприветствовал, как полагается всем земным существам при встрече с чинами небесными. Я склонил голову в знак почтения и предложил ему совиньон блан, хоть это был и не совиньон блан, а обычный белый мускат». (Отрывок из записи в дневнике, 1973).

И вся эта неизглаголанная благодать ещё и удивительным образом связана с языческими покойницкими мотивами:

в небе путает труп, в самых его низах,

где-то у райских створок.

(«Снег это царство, снег это мясо на копьях берез…»)

Что, безусловно, знаменует обновление и расширение канонов теологического в поэзии.

и скачи коридорами морга

как архангел на этом коне

(«не стреляй но спокойное эго…»)

Ведь это потрясающе, как он из нижней топики – с бахчи, из равнинной пыли – вдруг уходит в верхнюю, где «в распахнутой сини» его встречает тетраморф (тот самый, хорошо нам известный «тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей» и т.д.) – и снова от гроба Господня глядит прямо в ад. Дух захватывает от этих взлётов и масштабов внутреннего зрения.

Сухая равнина, бахча,

над листьями спелые дыни

сияющих звёзд, хохоча,

глазами в распахнутой сини

вращает слепой тетраморф

и вторит у гроба Господня,

что ад – это тлеющий торф…

(«Сухая равнина, бахча…»)

И он загодя, ещё за три года до гибели, берёт нас, читателей, в это путешествие в смерть, мы словно заранее (впрочем, как же заранее? – если читаем мы из этого, из нашего времени – снова он играет со временем легко, как до этого – с буквами и звуками) сопровождаем его:

«Смерть обволакивает, как хоровое пение. Византийская листва шелестит. Кирие элейсон, Кирие элейсон...» (Запись в дневнике, 1980).

Сколько там получилось земных лет? 39? Или земных зим?

«Всё-таки у нас для обозначения возраста человека и длительных промежутков времени лучше использовать слово «зима». Например. Пушкин умер в 37 зим. Памятник “Тысячезимье России”. 10 зим назад я был молод и умел любить. Всё сразу становится на свои места». (Запись в дневнике, 1978).

Cтихи Фёдора Терентьева

***

За то, что я временно здесь,

за грифель, за говор нездешний

мне подали черную смесь

похмелья – я пил под черешней,

а после, как рыба, глотал

клубящийся дым стихотворный,

и молча глаза заплетал

в акации сумрак узорный.

Теперь я рыдаю в платок

о царстве, в закат погребальный.

Коснешься небес – кипяток,

а нет – так поток аортальный.

Мне страшно глаза закрывать –

всё кружится, всё полыхает,

густая трава, как кровать,

и девушка благоухает.

Но я по асфальту иду,

шатаясь, как в ад переброшен, –

к обиде моей и стыду,

воротит от вида горошин,

раздавленных ягод, голов

воловьих в глазах у прохожих;

а хочется – озеро слов,

на синее небо похожих.

1977

***

Оторвись от земли, снег до белых колен

поднимается, нечем дышать,

нечем выкупить розовых глаз гобелен,

обожать тебя и обнажать.

Я чужой человек, на заводе моём

я гляжу на часы и в дыму

возвращаюсь домой в тишины окоём,

я люблю тебя, но не приму.

Как сомнамбула ходит под черной луной,

может быть, так и мне до зари

утонуть в этой горькой любви водяной,

захлебнуться у этой двери.

Я нашептывал имя твоё в темноте,

как ругательство, кровь на губах,

нет, не имя, а только тоска в наготе

и предательства скрежет в зубах.

Уходи, отвернись, ты надежда и боль,

красноярское небо во рту

почернеет, когда ты прошепчешь любовь

и шагнёшь за неё в пустоту.

1969

***

Почувствуешь, когда меня не ста

на этом све – автобус кольцевой

идёт пустым, но заняты места,

я вижу дым и слышу голос твой:

«Шиповник и рябина на столе,

густая синь, холодный коридор.

Мы никогда не выпьем божоле,

не посетим Шинон или Шамбор.

Я здесь умру – и здесь я буду жить,

а ты лети, но местные дворы

позволь травинкой сонною вложить

в твои тетради, – нет, в тартарары. –

Я знаю, что ты любишь облака

сильней всего, но пьёшь не оттого,

что жизнь твоя как лишняя строка,

а оттого, что смерть сильней всего».

1979

***

Кровь моя остановится,

черная шелковица

(я говорил «шелко́вица»

в детстве, я мог ветвиться),

красное скоро сбудется,

въяве произойдёт,

смерть на печали удится,

вот и ко мне придёт –

руки мои окрасятся

тутовой синевой,

боже, какая разница,

как умирать с тобой

здесь, на краю отчаяния, –

от высоты и тягот

или же от молчания,

словно от чёрных ягод?

1974

***

Не спрашивай тогда уж, отчего

мне нравились растения всего

на свете больше – может, бессловесность

меня влекла, когда я видел местность,

едва пересечённую врачом

больницы, где я сам пересечён

был скукою, шеллачною микстурой,

отравой-темнотой-температурой,

и снились мне, сплетённые со словом,

растения в растворе марганцовом.

1979

***

То-то мне снился лес,

и наклонялась к лесу

туча, меня, повесу,

било водой, я лез

пахотой, чернозёмом,

гусеницей, жуком

к луковицам знакомым

и воробьям на корм.

Ели меня, клевали,

видел я кровь и желчь,

мальчик на сеновале

труп мой пытался сжечь,

брюшко моё украли

красные муравьи:

двигались по спирали

внутренности мои.

1980

***

Это я в синей куртке с той стороны реки

в липкой листве июля, влюбленный в L,

пальпировал волны, как шейные позвонки,

пока горизонт желтел.

Язык застывал во рту, раздавленный абрикос

сочился и тёк закатом над животами нив,

я нашёл это небо в зелёных глазах стрекоз,

буквально увидел в них.

Я спрятал его под курткой, ладонями осязал,

за мною гналась осока и жалил гнус,

и обнажённая ночь выскочила на вокзал,

надеясь, что я вернусь.

1979

***

местной богемы леди

пена и болтовня

дева с глазами сельди

лучше поймет меня

вычурна и тосклива

как об отъезде весть

даром что некрасива

что-то морское есть

1976

***

Небо син, деревья жёл,

а блокнотик бел.

Я забыл, куда я шёл,

для кого я пел.

Нумерация с хвоста,

рыба с головы,

люди с чистого листа,

а стихи увы.

Иудейский глаз плотвы,

пойло задарма,

наплывает сон-травы

голубая тьма.

Наполняя желоба

водосточных труб,

льется кисло-голуба

из порезов губ.

Я плыву по этой тьме

водорослею,

и моллюск вручает мне

тишину свою.

Отличается она

от земной тиши,

как от красного вина

белые вирши.

Водяное ли и лью,

рыбье хлюп и хлёп

прочитаю, как пролью,

пропою взахлёб.

Ночью выбросит на брег,

а найдут к утру,

скажут – выпил человек

и пошел к Петру.

Но потёк из головы

южный виноград,

превращая град Невы

в Ершалаим-град.

Он рванулся из пивной

к ледяной реке

с прибауткой водяной

и плотвой в руке.

Но забыл, куда он шёл,

для кого он пел,

говорил, что небо жёл,

а деревья бел.

Говорил, что губы син,

а потом взахлёб –

мене, текел, упарсин,

мене, хлюп и хлёп.

1977

***

вол и волк не рифмуются до конца

в пасти волка блестят клыки

плотоядное К поперёк лица

травоядности вопреки

но зато у вола на высоком лбу

в новый месяц сияет Ц

не его ли привязывают к столбу

за сияние на лице

вопреки словарю я возьму лицо

и для волка и для вола

не огорчайся тёмное деревцо

знающее слова

1975

***

утром я люблю курить на балконе

потому что небо такое же как на иконе

поглядеть на обычных птиц на их тёмное оперение

на то как с ветки на ветку прыгает стихотворение

потому что каждое слово на языке зелёном

мечтает быть осуществлённым

а когда начинается дождь и на фабрике дым густеет

душа моя сворачивается и пустеет

капиллярная молния бьёт и шумит листва

мне кажется что я микроб внутри огромного существа

другие микробы его называют бог

а я вот опять не смог

а бывает и так что утро не утро а просто хмары

в такие дни мне кажется что я очень больной и старый

и глаза у меня влажные как стираное бельё

быть может поэзия это всё-таки не моё

может я всё придумал и в действиях самурая

нет никакого хайку и никакого рая

1978

***

Самоедство что самоубийство;

самокрутка, а в ней колдовство,

маяковство ли, дионисийство,

плутовство или прочее -ство.

И клубятся пролёты и петли,

лезвия, револьверы и проч.,

только вместо поэмы о пекле –

чернозём, морфология почв.

А затем перочинный, бычиный,

лучше разг., чтобы с кровью у ног,

черновой, значит красноречивый,

чумовой, так сказать, некролог.

1979

***

Ещё луна в бутылке пива,

ещё я падаю красиво

у Заболоцкого в тетради,

на рваной плоскости, во взгляде,

у слов кастрюля и кристалл

ещё я мухой пролетал.

Я трогал лапками чернила,

царица мух меня любила,

над телом розовой севрюги

мы танцевали вальс и буги,

в глазах поэта дым вился...

Но это описать нельзя.

1977