Елена Семёнова

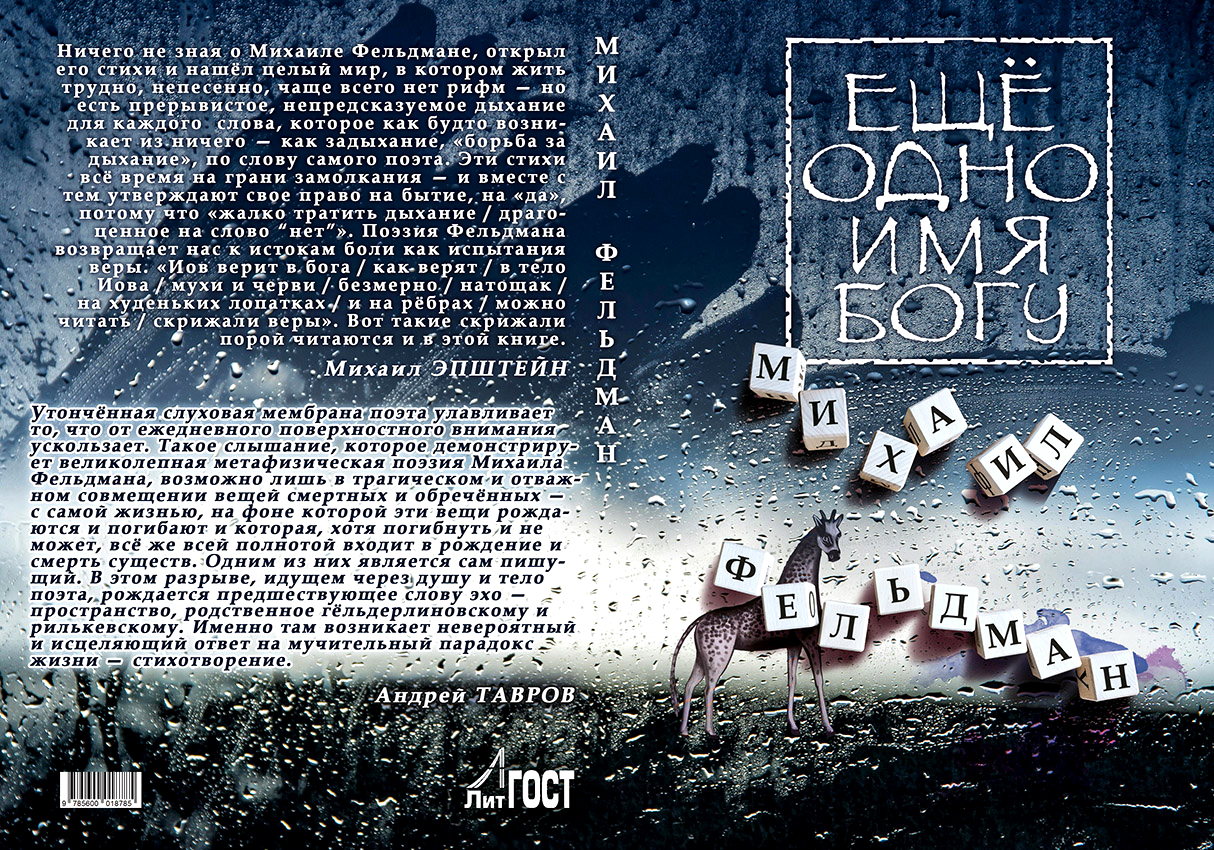

Михаил Фельдман родился в городе Каменка Пензенской области. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. Работал экскурсоводом, старшим библиографом издательства «Академкнига» и др., учился в аспирантуре Ленинградского университета, специализировался на теме Грузии. Погиб в железнодорожной катастрофе в августе 1988 года под станцией Бологое. Похоронен в Каменке. Автор посмертно изданной книги стихов «Миновало» (Ленинград, 1990). В 2020 году в серии «Поэты литературных чтений «Они ушли. Они остались» вышла книга «Ещё одно имя Богу» (сост. Б. Кутенков, Н. Милешкин, Е. Семёнова) с предисловием Евгения Абдуллаева и послесловием Данилы Давыдова, отзывами Андрея Таврова и Михаила Эпштейна.

Пытаюсь вспомнить первое ощущение от стихов Михаила Фельдмана, когда я прочитала их в черновой подборке для антологии «Уйти. Остаться. Жить». Это по большей части, по градации поэта, филолога Юрия Орлицкого, были «короткие верлибры». Безусловно, сразу было понятно: перед нами сильный поэт. В этих коротких верлибрах ощущалась редкая мощь и концентрация энергии, которые вызывали из образного запаса словечко «жгут», причем в обоих омоформных значениях этого слова; и кажется, что эта омонимия не случайна. Образы стихов Михаила Фельдмана одновременно сжимали, как бы захватывая в свои тиски, и обжигали, подобно сильно насыщенному бальзаму, охватывая всю «вкусовую полость» рецепторного уха. И, конечно же, при учете того, что этот «поэт-одиночка», как, не сговариваясь, классифицировали его творчество уже писавшие о нем поэты, критики Ольга Аникина, Евгений Абдуллаев, Данила Давыдов, в 1970-80-е годы ощутил, что ему нужно писать именно верлибром и сознательно отошел от классической формы, поражало его мастерство на этом поприще. Мастерство владения ритмом верлибра, в котором важно расставить некие опорные точки, которые я бы назвала «точками равновесия». При сочинении силлабо-тоники поэтов, подобно страховке, держит рифма, ее «сигнальные звоночки». С верлибром сложнее: чтобы ткань не распалась, поэт должен подобно акробату или канатоходцу удерживать равновесие, дабы получить оттиск фигуры в пространстве. Возникает еще более опасный и сакральный образ – магический знак огнем в воздухе. Наиболее блестяще «равновесность» выражена в стихотворении «Старый виночерпий», где эти «шаги по канату» ощутимы на психофизиологическом уровне:

Разливает вино

Сидя на крышке своего гроба

Сердце его покачивается

Но идёт ещё без поддержки

С нежнейшим взором

готовым испариться

от теплоты

Он зачёрпывает

ещё несколько капель жизни

Важно сказать о биографии Михаила Фельдмана, о его короткой — к великому сожалению — жизни: думается, что с таким потенциалом, прожив дольше, он мог дать импульс развитию верлибра в совершенно нетипичном его изводе. Но случилось так, что поэт погиб, причем в возрасте, приближенном к «роковому» рубежу – в 36 лет. Погиб в 1988 году в железнодорожной катастрофе под Бологое, при крушении пассажирского поезда «Аврора». После смерти друзья и родные нашли в столе стихотворный архив. О том, читал ли Михаил кому-то из друзей стихи, свидетельств не сохранилось, а уж публикаций – ни официальных, ни самиздатских – при жизни не было точно. И, скорее всего, что тоже совершенно нетипично, не было и попыток представить их широкой публике. Может быть, оттого что поэт, который, несомненно, по заслугам оценивал мейнстримную линию как советской поэзии, так и эстрадного ответвления шестидесятников, понимал, что даже если где-то и минует цензуру, ему будет тяжело найти поэтов-единомышленников, работающих на той же волне. Как метко написала в своей тонкой статье «Еще несколько капель жизни» для антологии «Уйти. Остаться. Жить» (2019) Ольга Аникина: о поэте осталось так мало сведений, «словно речь идет не о поэте-современнике, а о каком-нибудь древнем греке». Об этом же писал Данила Давыдов в проницательном послесловии «На обочине прочтения» в книге «Еще одно имя Богу» (2020).

Так или иначе, создается впечатление (и даже, по большому счету, убеждение), что стихи Михаила Фельдмана создавались в некоем «вакууме» – не книжном, конечно, ибо у поэта точно был доступ к выходившей тогда литературе и журнальной периодике, а именно в социальном, энергетическом. Он не только не посещал какие-либо литературные клубы, не было даже узкого круга друзей, в котором его поэзия была бы представлена. Исходя из имеющегося материала, не контактировал он ни с субкультурой рок-музыкантов, ни с неофициальной средой московских концептуалистов. Тем не менее, как мы теперь уже знаем, это был «Богом поцелованный книжник» – по выражению Галины Гампер, которая написала предисловие к первой посмертной книге Фельдмана «Миновало» (1990). И весь известный жизненный путь Михаила об этом свидетельствует. Кстати, в процессе создания второй книги «Еще одно имя Богу» удалось обнаружить родного брата Михаила Фельдмана — Павла Фельдмана, живущего в Израиле, который помог восстановить биографию и прислал некоторые тексты и фотографии из семейного архива.

Родился Михаил в 1952 году в Каменке — рабочем посёлке в Пензенской области, родители работали на местном предприятии Белинсксельмаше, где и он сам работал некоторое время, окончив школу. Затем была учеба в Ленинградском университете на истфаке, по некоторым данным, он окончил также филфак того же университета. После окончания работал в университетской газете, школьным учителем, экскурсоводом, библиографом, окончил аспирантуру, занимался историей русско-грузинских литературных связей – написал исследования о двух ссыльных грузинах: поэте Соломоне Размадзе и Соломоне Додашвили. Участвовал в научных конференциях, ездил в Грузию… И почти нет сомнений в том, что эта страна с ее древнейшей культурой и языком стала для него не только, по расхожему выражению, «местом силы», но и обретенной «духовной родиной». Стихи Фельдмана, посвященные Грузии – особенные, в них ощущается, что автор подошел к осознанию чего-то важного, к точке своей «метафизической сборки». Однако повременим: раньше случилось то, что в вокале именуют «постановкой голоса» – он искал свою форму, интонацию: в обеих книгах есть и рифмованные стихи Фельдмана, и очень заметно, что они проигрывают на фоне верлибров.

То, почему интерес поэта мигрировал в сторону столь «странной» для того времени формы стихотворного самовыражения, прекрасно проанализировал Евгений Абдуллаев в предисловии к книге «Еще одно имя Богу» – «Воскресают только живые»: «Если невозможно восстановить литературное окружение поэта, то можно понять, откуда он пришёл. Ключом здесь служит стихотворение Фельдмана «Из писем Тадеушу Ружевичу» <…> Имя выдающегося польского поэта, одного из классиков свободного стиха, присутствует в заглавии не случайно. В Союзе Ружевича — как поэта из «братской Польши» — переводили и издавали ещё с шестидесятых. Переводы Ружевича были одним из каналов распространения верлибра, его прививкой русскому стиху. «Аскетичная» стилистика Ружевича оказала влияние на переводившего его Владимира Бурича. И — на Михаила Фельдмана». На примере стихотворения «Из писем Тадеушу Ружевичу» и других Абдуллаев показывает, что Фельдман порой даже цитатно воспроизводит отдельные строки польского поэта. Не буду пересказывать этот почти математически точный анализ, но смысл в том, что Фельдман воспринял «мускульный пояс» Ружевича и отдельные образы, которые стали поводом для формирования совершенно иного лирического героя.

Поэтика Михаила Фельдмана тотально герметична, она чуждается бытовых реалий и уж совершенно не впускает в себя приметы социальной и общественной жизни. При учете того, что время было политически напряженное и сложное, страна не просто стояла на пороге перемен, а практически уже за этот порог заступила. Стихи Фельдмана игнорируют общественное, и кажется, что это намеренный духовный эскапизм – отсечение суетного и мирского, внимательное, почти болезненное сосредоточение и медитация в ядре своего духовного ковчега. Тут к месту процитировать стихотворение «Капитуляция»: «На всех / моих вещих снах / на словах / на молчании / развевается / белый флаг / на моей ненависти / на любви моей / на поэзии / вывешен белый флаг». Стихи Фельдмана больше похожи на сновидения или даже, скорее – грезы наяву. Можно сравнить их с медленным, величественным, мощным, однако непредсказуемым дрейфом айсберга в то прореживающейся, то сгущающейся дымке северных морей. Редко возникающие людские образы смутны, еле намечены, почти не угадываемы. Как пишет Ольга Аникина (передаю мысль своими словами), даже если лирический герой обращается к женщине, то она столь неконкретна, что кажется, что поэт как бы расщепляется внутри своего творческого эго и это, на самом деле, диалог с самим собой. Скажу больше, даже друг в стихотворении «Другу» представляется двойником, чутким «внутренним редактором» и оценщиком.

Поэтика эта похожа на мир последовательно отражающихся друг в друге множества зеркал, входя в который герой пробирается в листающихся отражениях, отзвуках, обрывках эха – я говорю сейчас больше именно о «длинных верлибрах». Этот мир «впускает» в себя не сразу. Нужно постепенно войти в этот транс, настроиться на эту волну, учитывая еще и то, что тут Фельдман балансирует на грани гетероморфного стиха: временами проскальзывают намеки на силлабо-тонику и даже рифма. «Заперевшись» в герметичном мире, поэт «обнуляет» себя, очищает для нового наполнения:

Пустой я отзываюсь эхом на каждый

звук

так музей без статуй вспоминает

о портиках и ротондах

Во дворе бьёт фонтан

Он вбирает мой взгляд бессердечно

и равнодушно

Так Михаил Фельдман обостряет чувственную оптику – получает возможность оживлять неодушевленные, полуабстрактные понятия, создавая сюжетные коллизии, в которых порой доходит до мучительных психологических переживаний. Мотив разрыва, раздвоения («за двумя Пегасами сразу»), расщепления, как отметили все критики, пронизывает всю поэтику Фельдмана. Тревожны и пугающи образы – страх в виде одноногого калеки, скрипка, пытающаяся перерезать горло смычком толстому меломану, удушье и борьба за воздух, поэзия в виде «посиневшего ребенка», который «кричит не божественным / криком не человеческим», «сбившиеся/ в кучу руки / беспомощные / стынущие / загнанные» и т.д. Мучительно и переосмысление библейских притч об Иове и Лоте….

И, как представляется, только в стихах о Грузии поэту удается преодолеть этот надрыв внутри себя и обрести целостность. Но тоже через преодоление: « Говорили они / слова были для меня закрытыми / как запертый сад / С моего языка / сочилась зависть / Тогда один из них / сорвал и протянул мне / плод неизвестный». В стихах о Грузии (эта тема тоже хорошо освещена в статье Ольги Аникиной) сквозит затаенный, детский восторг перед ее сочными цветами, сладкими и терпкими плодами, страстными порывами, радостью жизни, запечатленными на картинах Пиросмани. А одно из острейших переживаний (кажется, почти визионерское) отражено в цикле «Воспоминание о Моцамета»: «Я забыл / как надо писать стихи / теперь только понял / как писать стихи надо // Я забыл / откуда я родом и кто я / захотелось стать сыном / земли этой древней // Я забыл… // Помню песню / что мне подогнула колени / и вознесла над моей головой / крест Моцамета».

Стихи Михаила Фельдмана

* * *

И вновь я топчусь у порога

твоих сновидений

тревожных и нежных

Впусти же в свой сон

открой свои веки

прощение просится с губ твоих чутких

Всё только надеждой

живёт и любовью:

и песни и перстни

а сердце уж точно

без них – лишь кусочек

материи мёртвой

О пытка стоящего рядом с блаженством

а двери блаженства надёжно закрыты

ужель и во сне я тобою отвергнут

А ты на другой стороне сновидений

опять подаёшь непонятные знаки

надежду лелеял – и снова прощанье

Опять пробужденье

пытка и нежность

с надежды я свергнут

сном возведённый

и стала надежда

одурью сонной

Блуждая дошёл я до линии ночи

и вижу как стебли нежнейшего сна

под корень срезает тлеющий месяц

Смиренно бреду я

к заветному месту

где можно глаза одиночеству смежить

* * *

Земля пахнет

хлебом дождём цветами

землёй

Земля благоухает

жизнью

и смертью

у которой позади

целая жизнь

* * *

Сердце моё

вдруг эхо своё потеряло

словно и прежде его

никогда не имело

знаешь

мне раньше казалось

что ветви и песни

поются в ритме едином

и в переплеске этом

между миром и мною

между сердцем и сердцем

эхо рождалось

в котором мудрость

и нежность

о поток моих потоков

дыханье моего дыханья

весна моей весны

превращалось то эхо

в слово

словом – птицею пела

зеленела веткою – словом

солнцем – словом

луною – словом

зачарованным миром

одновременно бился пульс

у сердца и моего сердца

а теперь

прислушиваюсь

сердце готово

повторять вслед за словом

ему одному

прислуживать

и что-то

одетое в платье чёрное

считаемое поэзией

хватается за меня

и за слово

как за два чужеродных берега

беспрестанно отделяемых

друг от друга

сердце без эха

слово без сердца

НИЧЕЙНАЯ ЗЕМЛЯ

Ещё никто не заблудился

никто не сказал

это моя земля

правят миром здесь

звёзды

праведно ли никто не знает

здесь птицы не знают

клеток

здесь муравьи

без смога и сплина

сюда не выселяют в ссылку

не изгоняют никого из рая

Ничейные лошади бродят

без всадников-без-головы

пространство без той жизни

страна не убившая

своего пророка

Это моя земля

КАПИТУЛЯЦИЯ

На всех

моих вещих снах

на словах

на молчании

развевается белый флаг

на моей ненависти

на любви моей

на поэзии

вывешен белый флаг

на стенах

на пейзажах

на прошлом и будущем

вывешен белый флаг

на лицах

на именах

на взлётах и паденьях

развевается белый флаг

со всех окон

спускается белый флаг

я в руках

держу белый флаг

* * *

Осенний мой двор

осыпан дольками солнца

тону в тишине и шорохе

что под ногами

плыву от слуха

к провалам памяти

Один-одинёшенек

расплетаю плачи дождей

нежные слёзы по светлому сентябрю

слова мои тают

в ладонях резкого ветра

осени говорю

спасибо

хотя ничего ей не должен

просто всё обо мне ей известно

даже то

о чём я ещё и не думал

вот и сейчас

она угадала желанье

нарисовать пейзаж обыкновенный

лаконичный в цвете и грусти

двор безмолвный

в красках осенних

щемящих душу

но наступает мгновенье

когда осень становится

существом одиноким

таким же как я

мои глаза

увядшая ветка

слова крик птиц перелётных

пальцы мои

давно тебя потеряли

жду отлёта моей листвы

она доверчиво ляжет

на землю

шуршащим бесценным грузом

нежно и трогательно

будет шептать твоё имя

волшебный свой двор

подметать я осенью этой

не буду

КОЛОКОЛ

Моя земля ширится твоим звоном

как хорошо лежать на траве

раскинув руки

Всё что вверху – обрастает небесами

всё что внизу – заставляет меня плакать

Грядёт давний звон

на бой иль на покой

Пусть звенит моего сердца любовь

доверь себя земле до самой смерти

воскресают только живые

И всё это – и неба алтарь

и образ земли родной

и виноградный крест – воистину!

Льётся заветный звон

на радость или на боль

Пусть сердце бьётся о грудь

волнуя кровь

стон превращая в зов

Иначе зачем эхо гор

жажда рук и слов

* * *

Крыло праптицы касается небес

Смола падает прямо в море

море выбрасывает

жемчуг, минуя оценщиков

эти динозавры

старшие братья ящерки

они не дадут её в обиду

а это зёрнышко –

дедушка хлеба

уголь ещё цветёт листвою

но уже греет

молнии ещё не нашли

себе примененья

а это чудище

уже готово стоять

на музейных полках

Прошлое манит

крылом праптицы

земля рождается

и жадно прибирает

к рукам своим

дары морские

песчинка к песчинке

Ещё нет безжизненного пространства

СТРАХ

Ваш страх великий

метафизический

с ногами длинными

уйти сбежать

пока не поздно

мой

одноногий калека

с гармошкой

который песню поёт

о напрасном рождении

и всё же живёт

наполняя мир

ещё одной болью

ГРУЗИНСКАЯ РЕЧЬ

Говорили они

слова были для меня закрытыми

как запертый сад

С моего языка

сочилась зависть

Тогда один из них

сорвал и протянул мне

плод неизвестный

Мякоть плода сочилась соком

сладость и свежесть

наполнили горло

А ожиданье сменилось улыбкой

произнесённой зубами языком

словами о незнакомом вкусе