Борис Кутенков

Долгожданное собрание – статьи Игоря Волгина о поэзии и его стихи в одном томе. Множество свидетельств литературной работы на протяжении полувека – настоящий труд-служение. Тексты о старших товарищах – от К. Ваншенкина до В. Соколова, от Н. Рубцова до Б. Слуцкого – и о тех недавних выпускниках студии «Луч», чьё присутствие в литпроцессе уже несомненно (М. Ватутина, Е. Бершин, И. Кабыш и др.) И как не отнести сказанное им в первой же статье: «”Волшебный хор”» молодых петербургских поэтов, сложившийся вокруг Ахматовой, – всего лишь следствие резонансного эффекта внутри культуры: последняя лучше знает, кого с кем сводить», – к нему самому, к его умению создать среду и почувствовать талант? В одной из статей его назвали «мастером социального компромисса»: не только эта способность, но и обаяние, и фантастическая образованность – всё это едва ли не самоочевидно сейчас, когда речь идёт о Волгине-педагоге. (Сам я на его лекциях иногда наслаждаюсь просто перебором имён и цитат – зачастую вне связи с контекстом, но ради пополнения «копилки».) Секретам литературного мастерства в этой книге посвящены опубликованные в 70-е, но не теряющие актуальности статьи о критике. Вполне современно выглядят и давние эссе о литературной учёбе (одна из них, «Литературная студия как жанр», была выучена мной, студентом-четверокурсником, едва ли не наизусть в 2010 году, – и слова, например, о неприкосновенности внутреннего мира автора, об опасности задеть обидным словом всплывают в памяти и сейчас – когда уже самому приходится быть ведущим семинаров).

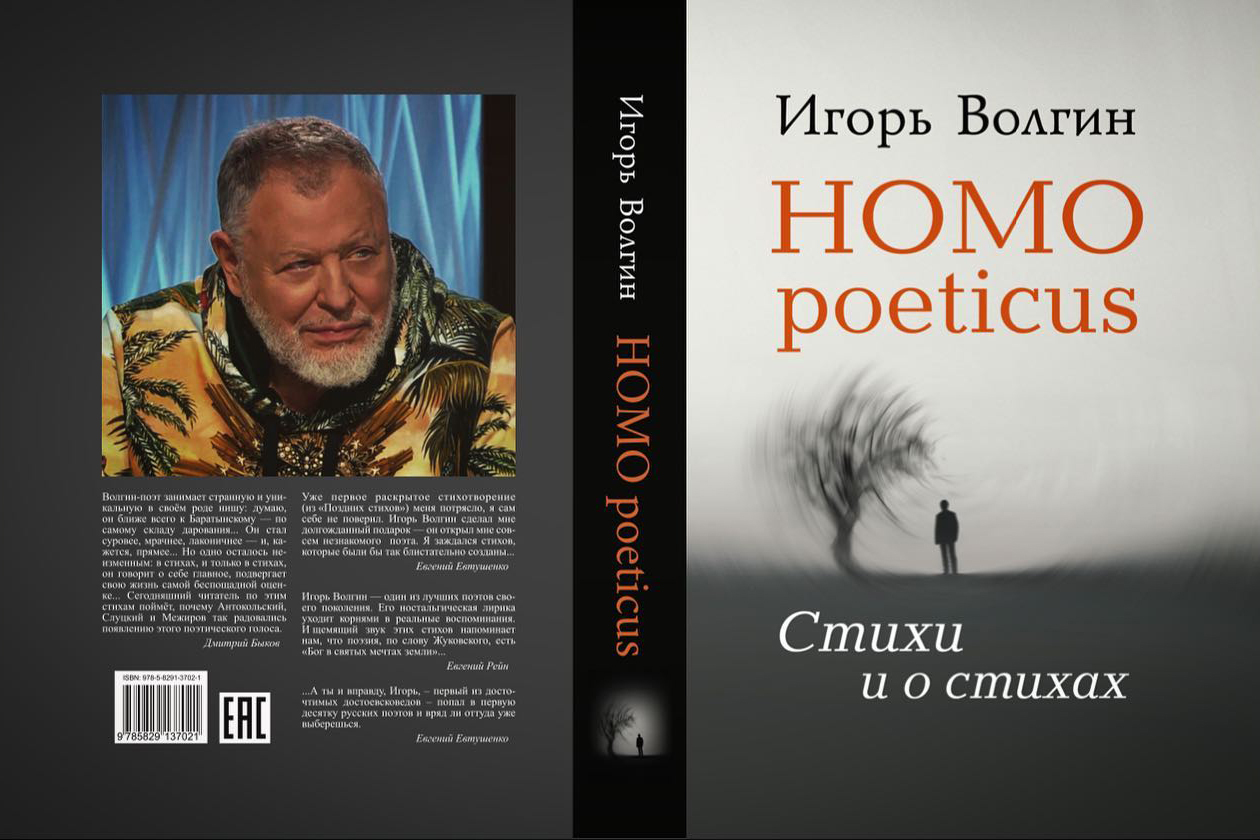

Отдельный раздел – «Архив 60-х» – оправдывает своё «архивное» название: не уверен, что этот язык и все эти персоналии были бы близки сегодняшнему Волгину, но, например, статья об С. Куняеве остаётся любопытным свидетельством – без учёта, разумеется, дальнейшей творческой эволюции её героя, в том числе и печально известной… В эссе о безусловных классиках, открывающих книгу, присутствуют как общеизвестные факты биографий и поэтик, так и «подводные» исследования: уже упомянутая эрудиция Волгина позволяет читать последние хотя бы ради расширения кругозора. Не так обязательны для чтения, но укоренены в поэтике Волгина шуточные посвящения друзьям, вынесенные в соответствующую главу. На них читатель переводит дух, порой вспоминая не только пушкинскую традицию, а, например, евтушенковскую (о нём Марина Кудимова в недавнем видеоинтервью заметила, что его посвящения абсолютно всем авторам своей антологии – беспрецедентный случай. Что ж, Евгений Александрович обрёл достойного наследника). Всё это пиршество «Homo Poeticus», впрочем, не оставляет впечатления эклектики, ибо пронизано общей интонацией: чуть архаичной, идеалистической, не чуждой разговору о «нравственности» или «национальном духе» – но искренней и в любви к художественному слову, и в надежде на преображение нации через это слово.

Прекрасно эссе о Евгении Винокурове – демонстрирующее высокий уровень вживания в стихи этого далеко не самого популярного сейчас поэта. Для сравнения приведём слова Ольги Седаковой – которая в послесловии к книге Елены Шварц «Перелётная птица» возмущённо комментирует винокуровские строки: «...как не уставали декларировать советские стихотворцы, похоронившие в историческом прошлом всех других, “небожителей” и “жрецов”: “Мне грозный ангел лиры не вручал. / Рукоположен не был я в пророки – /” гордо объявлял один из столпов этой служилой поэзии…». А вот как пишет о них Волгин: «Винокуровский “грозный ангел”, хотя и отстраняемый от участия в деле, незримо осеняет собой поле боя. Он, этот ангел, тем достовернее и неостранимей, что в его сугубо библейском облике вдруг обнаруживаются профессиональные приметы артиллерийского корректировщика (“десницей указующий на цели”!). Этого персонажа нет, но он есть, он имеет место, он вмешивается в события. И его присутствие сообщает всей картине иные, чем в том, раннем стихотворении, объём и глубину». При коренной разнице позиций – правы, думаю, и тот, и другая. Первая – в отстаивании «ангельской» природы поэзии, её метафизической глубинной сути; права она и в том, что говорит как бы от имени «замолчанного» поколения – поэтов, может быть, и более даровитых, чем Винокуров, и не имевших возможности проявиться в советское время; это – речь от имени определённой идеологии, противопоставленной советской. Второй прав в частностях: в понимании образа «ангела», принимающего земные приметы, – и в осознании того, что эта «вещная» сущность всё же не мешает метафизике в стихах Винокурова. Мне внутренне близка позиция первой. Но верится второму (при всём огромном уважении к Седаковой) – хотя бы потому, что речь у Волгина о правоте поэта, а эстетически обусловленное понимание всегда ценнее даже самой справедливой критики.

Не всё близко мне в рассуждениях Игоря Волгина. «Но как бы то ни было, литературный дар – это некий процесс. Причём обоюдный, двусторонний, предполагающий обратную связь. Ибо при полном отсутствии читателя жизнь писателя как бы лишается смысла», – пишет он. Сказано вроде бы и справедливо. Но всё существо моё возражает против распространённой максимы, и она кажется мне, простите за выражение, отжившей, советской: а как же произведения той же неподцензурной литературы, годами пролежавшие в столе? И не входят ли эти слова в очевидное противоречие со словами Кристофа Мартина Виланда, многократно цитируемыми Волгиным, о творческом бескорыстии? В любом случае, даже если это противоречие контекстуально разрешается автором книги, – мне ближе мысль о надкоммуникативной природе искусства. Что не отменяет пресловутого стремления к читателю – но напрямую оно, на мой взгляд, не связано с творческим процессом. Не кажется мне и применимой к литературе фраза: «Главнейший признак аристократизма – естественность и простота» – возможно, касательно аристократизма это и так, но как же легко с помощью подобной фразы отбросить «непростое» в искусстве! Не буду в сотый раз цитировать слова Лотмана о поэзии как о «сложно построенном смысле» – предполагаю, что если и сам Игорь Леонидович согласен с ними, то вчуже; нам остаётся либо смиренно принять его raison d'etre – приверженность классике и поэтике шестидесятничества – либо вовсе не читать. Я предпочитаю читать. Тем более и оговорка: «Хотя бы потому, что дух дышит где хочет. Не исключая при этом ни чёрных квадратов, ни белых лебедей» говорит о его метапозиции – и способности принять в искусстве чуждое себе. А требование, чтобы стихи были оплачены судьбой, – может быть, лучшее, что передано нам волгинским поколением (хоть и горькое и противоречивое оно, это требование, – учитывая незаметность любой «судьбы» в сегодняшнем информационном перехлёсте. И учитывая её, этой судьбы, неотменимость – порой выраженную методами более сложными, нежели работа с речевой наличностью и биографическим контекстом).

Эссе Волгина о классиках, как и «Архив 60-х», вполне читаются и сейчас – хотя не оставляет впечатление, что, будучи написаны сегодня, они имели бы другой вид и слог. Думается, напрасно в эссе о Заболоцком обойдена истинная причина его творческой эволюции, что сразу настораживает. Извиняющаяся сноска, впрочем, объясняет, что статья писалась во времена, когда о таком в принципе нельзя было упоминать – как в советское время осторожно обходился вопрос гибели Мандельштама. Но пока до этой сноски дойдёшь… «Заболоцкий начинает отдавать всё больше творческих сил переводческой деятельности: помимо естественной тяги к освоению национальных культур тут, очевидно, сказались и трудности, связанные с перестройкой литературного процесса (примерно в тот же период почти целиком уходит в переводы Б. Пастернак)» – таковы приличествующие времени эвфемизмы, не упоминающие истинного положения дел. В сноске же говорится: «Для первых читателей данной статьи не составляло труда заметить и правильно оценить зияющую в настоящем тексте лакуну. В 1984 году, когда писалась эта работа (вышедшая к тому же в качестве предисловия к однотомнику Заболоцкого в издательстве “Правда”), у её автора не было возможности избежать эвфемизмов (“строительный рабочий” ит. д.), говоряо самом драматическом периоде в жизни поэта», – так или иначе, вместо столь подробного, но всё же примечания, можно было представить новую редакцию статьи. Впрочем, почему Волгин этого не сделал, он подробно объяснил в нашем интервью.

Ценно, однако, что и во времена цензуры Волгин не был теоретиком соцреализма, в отличие от многих более конформных его товарищей. Думаю, это в традиции либеральных представителей его поколения – умение искать обходные пути, стилистические ловушки так, чтобы сказать о книге без идеологической подоплёки, но при этом не оставить ощущения лжи или потери собственного достоинства. Литературоведение Волгина – лёгкое, но не легковесное: «Будучи вселенской игрой всеми смыслами жизни и культуры – поэзия не терпит комментаторского занудства. Точная шутка быстрее решает вопрос, нежели получасовая диссертация на тот же предмет», – так недвусмысленно заявляет он свою позицию. И слова «Она бесконечно далека от канонов “угрюмого литературоведения”» о книге Н. Берковского – тоже как будто о его собственных писаниях. Не стесняется он и умеренной примеси личного отношения: от признания в том, что Есенин впервые открылся ему как «эротический поэт» до «жалеешь, что утопили Муму, а не барыню» в разговоре о Тургеневе. Во многом поэтому тексты 70-х и 80-х смотрятся актуально; и, если и порой старомодно (некоторые выражения, такие, как «нравственный пафос», уже приобрели характер штампов, даже слегка пародийных), – то это, по выражению И. Шайтанова, «консерватизм английского типа» – возвращение к смыслу и ценностям классики. Без – угрюмого же – начётничества, свойственного и молодым коллегам Волгина по перу; без критики постмодернизма. (Правда – редко – но прорываются и ноты совсем консервативного отрицания: «Среди той виртуозной невнятицы, пифического бормотания и претенциозной зауми, которая спешит выдать себя за последний поэтический писк (каковым, к сожалению, является), стих Инны Кабыш звучит трезво и внятно» – в здравой статье об одной из самых ярких учениц Волгина. «Пифийство» – опасное определение, за которым видится тень позднего Мандельштама или, например, Ивана Жданова, которого, особенно в советское время, любили упрекать в том же).

Небольшое, но искреннее алаверды: стихи Игоря Волгина, несмотря на их внятность, я не вполне понимаю – и пусть о них скажет тот, кто видит их индивидуальность на фоне поэзии шестидесятничества. Один из них, молодой и талантливый представитель нового поэтического поколения (Василий Нацентов, 1998 г.р.) недавно написал о них искреннее эссе на «Текстуре». Другой – товарищ и ровесник Нацентова, Павел Пономарёв, – признаётся в своей новой книге эссе («Со-бытие. Дневник молодого человека»; Воронеж, 2020) в приверженности своей и своих воронежских друзей традициям шестидесятничества. Это, видимо, выражено в культурном геноме – не только на уровне поэтики, но и общей, перефразируя классика, «тоски по эстрадной культуре». Которая хороша, как всякая осознанная эстетическая позиция, – когда соизмерима с талантом и вкусом (как в лучших стихах того же В. Нацентова и И. Волгина – при всей их поколенческой разнице). Волгин ценит поколенческую преемственность – посвящая ряд эссе и Павлу Антокольскому, и Борису Слуцкому, – и, думаю, ему особенно важно, что его тексты сегодня с сочувствием воспринимаются сегодняшними 20-30-летними.

Понимающим – и слово о волгинских стихах. А нам – новое интервью Игоря Леонидовича: о новой книге и не только.

Интервью с Игорем Волгиным

Вопросы: Борис Кутенков

– Игорь Леонидович, в разделе «Стихи этого века» содержатся поздние стихотворения – главным образом 2011–2020 гг. Что побудило Вас после долгого перерыва вернуться к стихописанию?

– Да, это огромный перерыв. Я много раз повторял, что поэзия не прощает измен: даже с Достоевским. И тут вряд ли уместно ссылаться на успокоительную формулу: «Чем продолжительней молчанье, / Тем удивительнее речь». Возможно, это был бессознательный выбор: уйти в историческую прозу. Очевидно, мне показалось, что мои поэтические возможности исчерпаны, и то, что тебе дорого, твоё понимание жизни можно выразить именно таким образом.

Хотя сейчас, по прошествии лет, мне представляется, что это был в каком-то смысле уход от самоуничтожения. Как сказал Пастернак: «Что строчки с кровью убивают, / Нахлынут горлом и убьют». Возможно, мной владело именно это опасение. Однако поэзия, как известно, «пресволочнейшая штуковина: существует и ни в зуб ногой». Пришлось вернуться на круги своя, но, конечно, с другим душевным и духовным опытом, с другим пониманием жизни, а возможно, и смерти. Но при этом я не отказываюсь ни от чего написанного ранее. Это – единый текст.

– В статье о критике, в сноске 2003 года, Вы пишете: «Довольно отчётливо проявили себя и конституировались новые поэтические поколения, которые в значительной мере определили общий литературный ландшафт рубежа веков». Кого бы Вы могли назвать представителями нового поколения – из младших, уже после «Московского времени» и Кабыш/Ватутиной/Исаевой (Ваших учеников, которых Вы часто упоминаете)? Или на них всё и закончилось?

– Не могу сказать, что сейчас есть какая-то генерация. Возьмите то же «Московское время» – Сергей Гандлевский, Алексей Цветков, Бахыт Кенжеев, Наталья Ванханен, Павел Нерлер, покойный Сопровский Саша, – все писали по-разному, но это было одно поколение, группа единомышленников. И ещё Евгений Витковский, Владимир Вишневский, Геннадий Красников – всё это первый выпуск «Луча». Следующее поколение – скажем, те же Дмитрий Быков, Инна Кабыш, Елена Исаева, Мария Ватутина, Герман Власов, Вера Павлова, Анна Аркатова, Ефим Бершин, Сергей Шестаков, Дмитрий Мурзин, Вадим Степанцов и др. – может быть, как поколение менее «зафиксировано». А вот после 2000-го года я не вижу никакого поколенческого единства. Есть отдельные поэты, но отсутствует общая мета поколения – как было, например, с шестидесятниками, при всей разнице их талантов: Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Юнна Мориц, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина: общее ощущение времени.

Из нынешних, совсем молодых, хотел бы отметить Василия Нацентова и Константина Шакаряна (последний, живущий в Ереване, радостно удивляет всеобъемлющим знанием русской и советской поэзии). Следить же по мере сил я стараюсь за выпускниками «Луча». Из остальных мне всегда интересны обитающий на Украине Александр Кабанов, обитающий в Израиле Феликс Чечик (к одной из книг которого я написал предисловие), обитающий в Крыму Максим Жуков, обитающая в США Катя Капович, а также мои соседи по Переделкино – Юрий Ряшенцев, Юрий Кублановский, Марина Кудимова, Олеся Николаева, Надежда Кондакова… Ну и ещё несколько имён.

Из поколения, которое я совершенно не знаю, вы удивитесь, меня заинтересовала Сола Монова. Я посмотрел её выступления на Facebook. Это северянинский вид искусства: эпатажный, зазывающий, – но в сочетании с её сценическим и сексуальным обаянием это весьма впечатляет. Пусть некая стилизация, но эстетически выдержанная. И, конечно, это не в пример подлиннее того «девятого вала», который имеет место на Stihi.ru.

– Неудивительно, что Вы назвали Солу Монову: такие «эстрадные» поэты так или иначе апеллируют к близкой Вам культуре шестидесятничества. У Вас в книге «Homo Poeticus» есть даже раздел «Архив 60-х». Хотелось бы поговорить о Николае Рубцове, которому посвящено одно из эссе раздела. Следили ли Вы за тем, что происходило с его репутацией уже после написания Вашей статьи? Согласны ли с негативными мнениями Михаила Гаспарова и Вл. Новикова о нём?

– К своему стыду, я этих статей не читал – хотя их авторов чрезвычайно уважаю. Но что могу сказать о Рубцове: я знал его шапочно, общался с ним два-три раза. Но ещё до знакомства я прочёл его первую книгу «Звезда полей», она мне чрезвычайно понравилась. И по собственной инициативе – это не был чей-то заказ – написал рецензию. Видимо, это была одна из первых рецензий на его книгу – ещё до его позднейшей славы. Мне показалось, что это новый глубокий голос, новая интонация, связанная, может быть, с традицией Есенина.

Что касается упомянутых Вами статей, то, повторюсь, я их не читал. Но – в качестве гипотезы – предположу, что эти статьи были, возможно, реакцией на ту эмблематизацию, которой удостоился Николай Рубцов после своей трагической гибели. Его пытались сделать символом так называемого почвенничества (хотя вряд ли можно внятно объяснить, что это означает в сфере поэзии, ибо поэтов «беспочвенных» не бывает).

А я просто помню:

Прекрасно небо голубое!

Прекрасен поезд голубой!

– Какое место вам? – Любое.

Любое место, край любой.

Или ещё:

Мы с тобой не играли в любовь,

Мы не знали такого искусства,

Просто мы у поленницы дров

Целовались от странного чувства.

Конечно, это настоящее.

– Михаил Леонович Гаспаров в своих замечательных «Записях и выписках» пренебрежительно написал, что стихи, подобные рубцовским, можно было встретить в журнале «Нива» 1903 года.

– В журнале «Нива» были разные стихи. Не помню, кто сказал, – кажется, В. Набоков – что стихи Надсона, чтобы выжить, жаждут немедленного переложения на музыку. А Рубцова без всякой музыки всё время хочется цитировать. «Филя, что молчаливый? / А о чём говорить?». «Стукну по карману, не звенит. / Стукну по другому – не слыхать. / Если только буду знаменит, / То поеду в Ялту отдыхать».

– Мне кажется, это поэт большого дара, но малой дисциплины. Я составлял его подборку для нашей антологии – и нашёл буквально 10-11 крепких стихотворений, не больше. Остальные, к сожалению, скорее негативно сказываются на его репутации – но эти десять достойны самых больших высот русской поэзии. А ведь Пушкин завещал судить поэта по удачам его…

Кстати, Рубцов как-то откликнулся на Вашу публикацию о нём?

– Но десять стихотворений, которые, положим, останутся, – это совсем не мало. Я думаю, многие почли бы за честь войти в русскую поэзию хотя бы одной строкой. Что касается реакции Рубцова на мою статью о нём, не знаю, но полагаю, он был бы не против. Дело не в похвалах, а в том, что в своих отзывах я пытался ухватить главное. Например, Евгений Винокуров, с которым я был довольно близок и который дал мне рекомендацию в Союз Писателей, говорил, что моя статья, напечатанная в «Новом мире», – это лучшее, что о нём вообще говорилось. Не в смысле оценки, а в плане проникновения в его суть и в суть его поэтики (я назвал там его homo naturalis, то есть «человек естественный»). С другой стороны, мой друг, поэт Вадим Рабинович, статья о котором не была лишена доброй иронии, строго заметил, что я мог бы быть к нему более благосклонным, а проще говоря – более панегиричным.

– Вообще, какие отклики чаще были на Вашу критику? Больше отрицательных или положительных? Случалось так, что поэты обижались?

– Я никогда не был профессиональным критиком: излагал лишь свои впечатления. Порой наличествовала прямая или скрытая полемика, например, в большой статье об Эдуарде Багрицком мне пришлось оспорить мнение Станислава Куняева о некоторой «поэтической неполноценности» автора «Птицелова». Но, разумеется, это был анализ текста, а не разборки типа «сам дурак».

– Статья о Заболоцком в Вашей новой книге вызывает некоторое недоумение. Сначала читаешь эвфемизмы о его заключении и только потом видишь сноску, объясняющую, что всего Вы не могли сказать в то время… Мне кажется, в издании 2021 года всё это нуждается в новой редакции. Как и статья о Станиславе Куняеве.

– Я специально оговорил в предисловии, что не стал ничего «улучшать». И если в 1966 году мне понравилась книга Куняева «Метель заходит в город» (она мне и сейчас нравится), то было бы в высшей степени безнравственным – исходя, скажем, из его нынешних идеологических предпочтений – предавать эти стихи анафеме. Не нужно редактировать время. Кстати, в этой же моей книге есть стихотворение «Еврейская мелодия»:

Итак, русские поэты еврейского происхождения

(или, как некоторые любят уточнять, русскоязычные стихотворцы)

делали своё дело, не заботясь о том,

что подумают об этом иные бдительные сограждане,

для коих пятый пункт

(язык не поворачивается назвать его устаревшим, ибо нет ничего более вечного)

является камнем преткновения (одновременно – камнем за пазухой)

и который следует незамедлительно бросить в тех,

кто уж точно не без греха.

Между тем великих русских поэтов русского происхождения

(то есть, как можно догадаться, тоже русскоязычных)

не особенно волновали анкетные данные инородцев – их соперников и коллег.

Но они весьма ревниво относились к их рифмам, метафорам, не говоря уже об

анжабеманах –

как, собственно, и поступают поэты всех времён и народов.

Ибо если строфа твоя крива и убога,

ничто тебе не поможет – будь ты даже по паспорту сыном фараона Аменхотепа.

Итак, большие русские поэты еврейского происхождения,

равно как и большие русские поэты происхождения нееврейского

к стыду своему, забывали об этом важном различии.

Впрочем, те и другие – хотели они этого или нет – оказались в конечном счёте гордостью русского народа.

Что бы ни говорил по этому поводу Станислав Куняев.

Что касается Н. Заболоцкого, я говорю о нём в предисловии к его однотомнику, вышедшему, заметьте, в издательстве «Правда». В моём тексте намёк на его заключение настолько внятен, что вряд ли у кого-то из читателей могло остаться сомнение на этот счёт. (Хотя тогда ещё не была широко известна его потрясающая «История моего заключения»). Зачем какая-то новая редакция этой статьи, если я не отказываюсь ни от одного из её постулатов? А «лакуна» в тексте – тоже характерный знак времени. В отличие от известной теории, я полагаю, что прошлое в России должно быть предсказуемым. Иначе получается как у Оруэлла в романе «1984»: берутся старые газеты и каждый раз они исправляются в угоду обстоятельствам.

В перестройку у меня была статья в «Огоньке» «А был ли мальчик?» (она вошла в книгу «Странные сближенья»). Там речь идёт о документальном фильме, посвящённом Параду Победы 24 июля 1945 года – из которого в позднейшей редакции «вдруг» исчез Сталин. Но это-то и есть сталинизм в чистом виде. Я по образованию (да, признаться, и по убеждениям) историк, и потому согласен с Рэем Брэдбери, с известным его рассказом: как только в прошлом попробовали что-то изменить, последствия были непредсказуемыми.

– Выходит, и Ваше отношение к Заболоцкому не изменилось?

– Нет, ни на йоту. Для меня, помимо прочего, важна связь обэриутов с Достоевским: с капитаном Лебядкиным из «Бесов»:

Жил на свете таракан,

Таракан от детства,

И потом попал в стакан,

Полный мухоедства...

с Даниилом Хармсом, с Александром Введенским. Уникален сам феномен Заболоцкого – сочетание в одном поэтическом пространстве «прямые лысые мужья, / сидят как выстрел из ружья» и, скажем, «В этой роще берёзовой…».

Кстати, когда я писал о Заболоцком, я почему-то вспоминал стихи Евгения Евтушенко ещё об одном сидельце, о Ярославе Смелякове (о нём тоже идёт речь в моей книге).

Он вернулся из долгого

Отлученья от нас,

И, затолканный толками,

Пьет со мною сейчас.

Он отец мне по возрасту,

По призванию брат.

Невесёлые волосы,

Пиджачок мешковат.

«Невесёлые волосы» – как сказано!

В книгу я включил даже те свои стихи, которые мне не очень-то нравятся, из ранних тетрадей. Но не отказываюсь ни от одной строчки, потому что – так было.

– Неужели прямо ни от одной?.. Прямо по Пастернаку: «Я не рождён, чтоб три раза / Смотреть по-разному в глаза». Толстой, как Вы знаете, придерживался другой позиции и настаивал на переосмыслении собственных воззрений… Они ведь могут быть ошибочными.

– Воззрения – да, но не стихи. Иначе получается как у Бориса Слуцкого: «Чтоб дорога прямая / Привела их к рублю, / Я им руки ломаю, / Я им ноги рублю».

Правда, одна строчка есть. (Смеётся). Кажется, году в 1964-м у меня была статья в «Комсомольской правде», и секретарь парткома Союза Писателей, он же сотрудник «Комсомолки», И.А. Ринк, вставил в неё абзац насчёт верности партии. Я ахнул, когда увидел. Это единственное место, которое я исключил бы из своего литературного наследия.

Другое дело, что иногда приходилось что-то менять. Например, у меня есть стихи «Октябрь сорок первого года», и там была строчка: «Патруль по Арбату идёт, / И нет на вокзалы прохода, / И немец стоит у ворот». Мой редактор потребовал, чтобы я снял слово «немец»: мол, с немцами надо дружить. Я скрепя сердце заменил на «ворог». Но когда зашёл читать вёрстку, редактор сидел в сильном подпитии, и я вернул это слово на место. Или – тот же редактор не пропускал в стихах: «И, спускаясь ко трапезе ранней, / Развесёлой такою гурьбой, / Остряки из обеих Германий / Одинаково шутят с тобой». С большим трудом удалось «пробить» это в печать.

Были проблемы и со строками: «Растущим в цене коньяком / Скрепим нашу позднюю встречу». Мне было заявлено, что ни в коем случае нельзя говорить о повышении цен, и я предложил снять всё стихотворение, но мне говорят, всё в машине, всё уже печатается… Я переделал: «Армянским шальным коньяком / Скрепим нашу позднюю встречу». Коньяк – он какой угодно, тягучий, медленный, – но никак не «шальной», это не шампанское…

Не говорю уже о цензурных придирках к фамилии Бердяев, которого я цитировал в своих книгах о Достоевском.

– В эссе о Павле Антокольском Вы пишете, что он – по собственному велению души – защитил Вас от несправедливой газетной критики, написав ответную статью. Вам самому приходилось следовать его примеру?

– Я не могу припомнить, чтобы в печати мне приходилось защищать какого-то поэта. Но приходилось отстаивать эстетическую правоту – того же Багрицкого, Заболоцкого, Осипа Мандельштама. Приходится иногда заступаться за кого-либо из современников – в основном на наших устных ристалищах. Например, за универсально талантливого Дмитрия Быкова, который иногда высказывает точки зрения довольно парадоксальные – скажем, о Достоевском. Можно с ним, с Дмитрием Львовичем, не соглашаться, но он всегда интересен.

– Прекрасно помню Ваши слова из эссе «Литературная студия как жанр» о том, что разбираемого ни в коем случае нельзя унижать. Знаю, что эти слова для Вас не пустой звук: в 2010-м году, на разгромном обсуждении моих стихов в Вашей студии «Луч», Вы, поняв по моему лицу, что я чувствую, участливо спросили меня, не хочу ли я взять слово. И стремились снизить агрессивный накал обсуждения.

– Я всегда говорю своим студийцам, что обсуждение в этих учебных стенах – последняя возможность сказать правду друг о друге. Потом будут различные сковывающие факторы: партийные, корпоративные, отношенческие, вкусовые.

– Продолжаете ли Вы вести студию «Луч»?

– Да, студию «Луч» я продолжаю вести – с 1968 года по сей день. Лет через двадцать после того, как я начал вести и творческий семинар в Литинституте, я решил объединить его с «Лучом», и некоторые были против: но эксперимент удался, потому что появилась внутренняя конкуренция. И вот уже много лет мы занимаемся совместно. Сейчас – онлайн, и я от этого далеко не в восторге. Я понимаю, что лекцию худо-бедно можно читать онлайн (что тоже, впрочем, не в радость), – но вести так творческий семинар, по-моему, это профанация. Личное общение на таких семинарах ничем не заменить.

Сейчас у меня в Лите третий курс, но, к сожалению, только первый год мы занимались «глаза в глаза».

– Будем надеяться, что всё наладится, потому что во многих вузах занятия давно проходят очно. Но вернёмся к Вашей книге. Меня заинтересовала фотовкладка в ней, которая гласит, что многие Ваши стихи посвящены актрисе Нонне Терентьевой. Если не секрет, расскажите, пожалуйста, об истории Ваших отношений.

– Она была студенткой Щукинского училища (девичья фамилия Новосядлова). И да, у меня много стихов ей посвящённых, фактически вся лирика в первых книгах, – хотя «формально» имя названо только в одном стихотворении, «Идёт девчонка по Москве…». Но и недавнее, «Три женщины, которых я любил…», и «За Театром Вахтангова есть переулок…» – о ней.

Одна была созданием небес,

чистейшим сном, сияньем глаз невинных.

Её портреты асы ВВС,

взмывая к звёздам, вешали в кабинах.

Она, грустя, садилась за клавир.

Она простых придерживалась правил.

И, может быть, оставила сей мир

лишь потому, что он её оставил.

Это была женщина исключительной красоты и исключительного обаяния. И – исключительных душевных качеств. Кстати, меня с ней познакомил Серёжа Чудаков.

– Тот самый?!

– Да. Он друг юности, человек совершенно фантастический. Это о нём стихи И. Бродского «Памяти друга» («Имяреку, тебе…»). Бродский написал это после ложного известия о смерти Серёжи. Чудаков после этого прожил много лет; неизвестно, как он умер, хотя существуют самые мрачные подозрения. Лев Прыгунов написал о нём замечательную книжку и описал Серёжину комнату, где мне порой доводилось ночевать. Над кроватью висела табличка: «Могила номер такой-то». Сергей ухаживал за Нонной, был влюблён в неё платонически. У него даже были стихи: «Обожаю Нонну – / Я её не трону». И у меня в стихах: «Но, наверное, молодость – это нетленка, / что играют на сцене бессмертного ТЮЗа. / И меня на заре укрывает студентка – / недотрога, краса театрального вуза». Правда, «недотрогу» я при публикации заменил на «комсомолку», но это неточно.

– Игорь Леонидович, поделитесь Вашими литературными впечатлениями 2021 года. О поэзии Вы уже рассказали. А кроме неё, что порадовало, удивило?

– Поскольку у меня сейчас в месяц на «России «К» выходит четыре телепрограммы «Игра в бисер с Игорем Волгиным», мне нужно прочесть как минимум четыре книжки. И я в основном следую своему заключительному резюме в каждой программе: «Читайте и перечитывайте классику». Недавно, готовясь к передаче, перечитал «Верный Руслан» Владимова. Она произвела на меня совсем другое впечатление, чем в юности. Написано пронзительно, и странно, что повесть сейчас «не в тренде». Сейчас, к очередной записи, буду перечитывать «Так говорил Заратустра». Также мы планируем обсудить пушкинский «Памятник». Казалось бы, известная с детства вещь, но, как говаривал классик марксизма-ленинизма, «электрон так же неисчерпаем, как и атом». И – «Другие берега» В. Набокова.

Когда перечитываешь старые книги, совсем другое впечатление. «Онегина», например, воспринимаешь совсем по-иному, чем в школе. Возможно, чувства обострились, да и ты иной, и ухо у тебя иное. Тем более что в поэзии чрезвычайно важна сама акустика стиха, и я об этом уже говорил: «И, веря в поруку блаженнейших слов, / Не смыслу, но звуку внимать я готов».

Мне хотелось бы целиком прочитать и те современные книги, которые лежат у меня на столе. Правда, они не относятся к области художественной прозы. Одна книга – Сергея Чупринина – «Оттепель», автором мне подаренная. Там громадный объём документов – настоящая энциклопедия советской литературной жизни!

Другая, тоже подаренная, – «Русский ключ» протоиерея Владимира Вигилянского.

– Да, знаю «Оттепель»: в прошлом году делали о ней интервью с Сергеем Ивановичем в «Учительской газете». А Вы знаете, что он пишет продолжение? Это очерки об отдельных персонах советского времени – я с увлечением прочитал подборку таких работ в «Знамени».

– Я читаю в Facebook эти эссе об отдельных писательских личностях с большим удовольствием. Они короткие, но очень ёмкие. С.И. Чупринин – мой сосед, мы иногда вместе гуляем и обсуждаем прочитанное.

Сейчас, в связи с юбилеем Достоевского, приходится читать много специальной литературы. Буквально на днях выходит восьмисотстраничная книга «Достоевский в национальном сознании: проблемы биографии и творчества». Это итог руководимого мною трёхлетнего научного проекта. Кстати, в нём приняли участие совсем юные исследователи – мои нынешние студенты. Так что от Достоевского, как и от поэзии, никуда не уйдёшь.