А раньше были только зеленые помидоры и красные.

«Зеленые помидоры кушайте без меня».

Иногда крутится строчка, но я сразу и не могу вспомнить: откуда?

Набираешь в поиске, сразу понимаешь: это Чичибабин. Но и понимаешь, что ты ошибся: нет такой строчки, у Чичибабина они тоже красные.

***

Кончусь, останусь жив ли, –

чем зарастет провал?

В Игоревом Путивле

выгорела трава.

Школьные коридоры –

тихие, не звенят...

Красные помидоры

кушайте без меня.

Как я дожил до прозы

с горькою головой?

Вечером на допросы

водит меня конвой.

Лестницы, коридоры,

хитрые письмена...

Красные помидоры

кушайте без меня.

Иногда нельзя понять, почему ты запомнил строчку так, как у автора, или неправильно. Возможно, из-за лишнего безударного слога, который дает «как бы вздох» в начале строки. Или потому, что «зеленые» значат, что ты поспешил, очень уж хотелось их, помидоров, а запретный (незрелый) плод сладок.

В любом случае, запомнил я эту строчку неправильно.

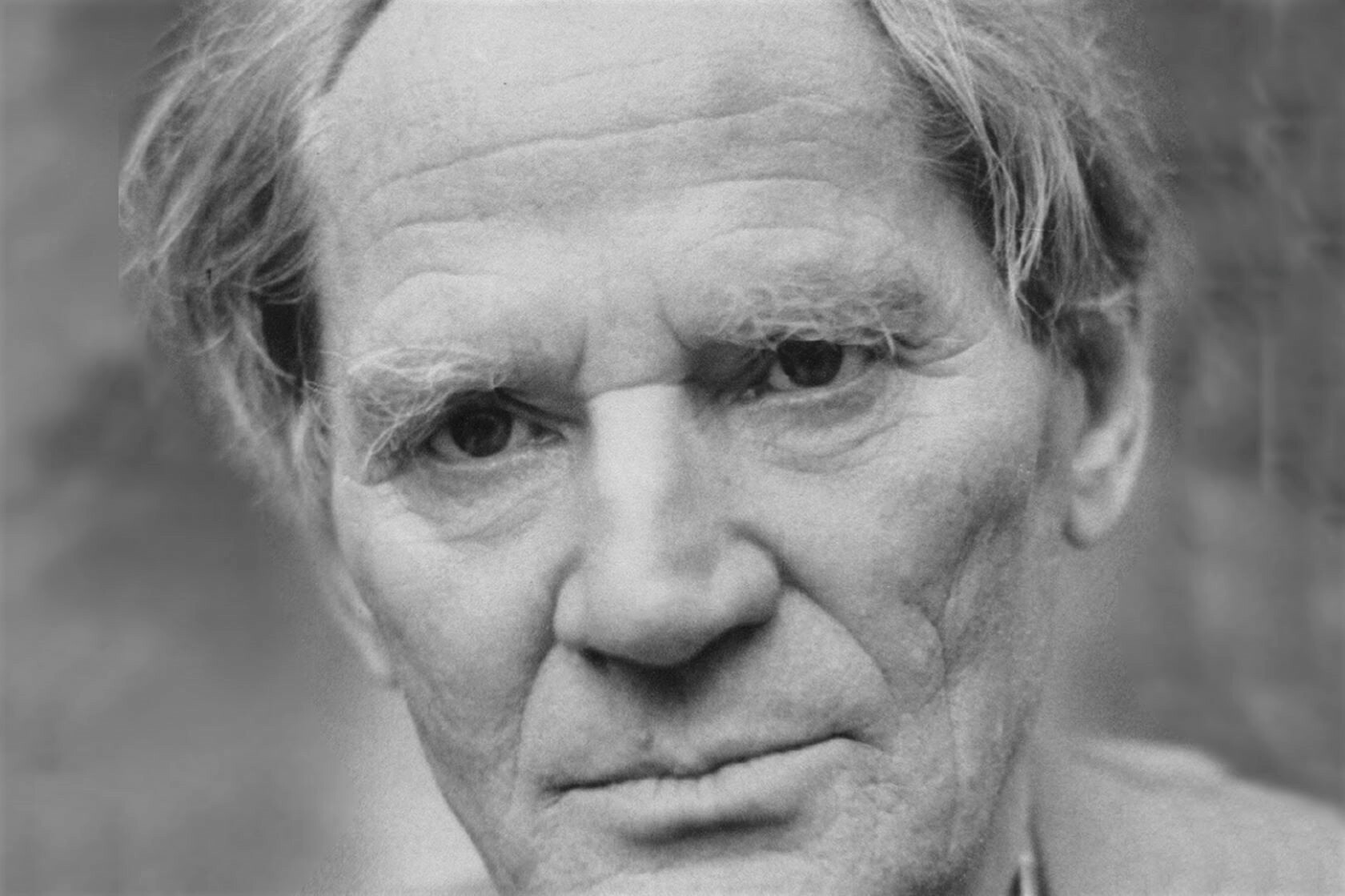

Но какой же все-таки Борис Чичибабин, родившийся 9 января 1923, а умерший 15 декабря 1994, сильный поэт.

***

Меня одолевает острое

и давящее чувство осени.

Живу на даче, как на острове.

и все друзья меня забросили.

Ни с кем не пью, не философствую,

забыл и знать, как сердце влюбчиво.

Долбаю землю пересохшую

да перечитываю Тютчева.

В слепую глубь ломлюсь напористо

и не тужу о вдохновении,

а по утрам трясусь на поезде

служить в трамвайном управлении.

В обед слоняюсь по базарам,

где жмот зовёт меня папашей,

и весь мой мир засыпан жаром

и золотом листвы опавшей…

Не вижу снов, не слышу зова,

и будням я не вождь, а данник.

Как на себя, гляжу на дальних,

а на себя – как на чужого.

С меня, как с гаврика на следствии,

слетает позы позолота.

Никто – ни завтра, ни впоследствии

не постучит в мои ворота.

Я – просто я. А был, наверное,

как все, придуман ненароком.

Всё тише, всё обыкновеннее

я разговариваю с Богом.

Стихотворение написано в 1965 году. Какая же там простота.

Евтушенко однажды вспоминал, как Борис Чичибабин выступал в Харькове, среди прочих, на День Поэзии у памятника Пушкину:

«…Я попросил Чичибабина прочесть стихи, и пока харьковчане аплодировали, радуясь его появлению, он неловко вытискивался из толпы и шел по единственно свободному месту – по краю клумбы возле памятника, стараясь не повредить цветов, оступаясь в жирном черноземе, держа в руках хозяйственную кошелку, выдававшую то, что он вовсе не собирался выступать. Но, знаете, и с этой кошелкой, и с этой неуклюжей застенчивой походкой он был совершенно естествен возле Пушкина. Представьте, например, возле Пушкина Грибачева – это будет вопиющее несочетание. А вот Чичибабин – сочетается. И благородством облика, и благородством стиха».

Эта кошелка, конечно, очень трогает.

Мы с тобой проснулись дома.

Где-то лес качает кроной.

Без движенья, без желанья

мы лежим, обнажены.

То ли ласковая дрёма,

то ли зов молитвоклонный,

то ли нежное касанье

невесомой тишины.

Уплывают сновиденья,

брезжут светы, брызжут звуки,

добрый мир гудит как улей,

наполняясь бытиём,

и, как до грехопаденья,

нет ни смерти, ни разлуки –

мы проснулись, как уснули,

на диванчике вдвоём.

Льются капельки на землю,

пьют воробышки из лужи,

вяжет свежесть в бездне синей

золотые кружева.

Я, не вслушиваясь, внемлю:

на рассвете наши души

вырастают безусильно,

как деревья и трава.

То ли небо, то ли море

нас качают, обнимая,

Обвенчав благословеньем

высоты и глубины.

Мы звучим в безмолвном хоре,

как мелодия немая,

заворожены мгновеньем,

Друг во друга влюблены.

В нескончаемое утро

мы плывём на лодке утлой,

и хранит нас голубое,

оттого что ты со мной,

и, ложась зарёй на лица,

возникает и творится

созидаемый любовью

мир небесный и земной.

Это 1989 год.

Алексей Смирнов вспоминал в своем тексте в «Новом мире» почерк Чичибабина:

«Вот почерк – каждая буковка: отдельно. Каждая просматривается со всех сторон, как со всех сторон просматриваются и его стихи, лишенные сомнительных лукавств и туманных подтекстов. Не отсюда ли и медленно-распевное авторское чтение, при котором любой звук – на слуху, ни один не утаим?»

Он его спросил однажды: «Борис Алексеевич, как вы справляетесь с черновиками?»

А Чичибабин ему с улыбкой: «Вы знаете, я не могу слова вычеркивать. Рука не поднимается. Хочу какое-то заменить – переписываю целиком всю страницу».

Между печалью и ничем

мы выбрали печаль.

И спросит кто-нибудь «зачем?»,

а кто-то скажет «жаль».

И то ли чернь, а то ли знать,

смеясь, махнёт рукой.

А нам не время объяснять

и думать про покой.

Нас в мире горсть на сотни лет,

на тысячу земель,

и в нас не меркнет горний свет,

не сякнет Божий хмель.

Нам – как дышать, – приняв печать

гонений и разлук, –

огнём на искру отвечать

и музыкой – на звук.

И обречённостью кресту,

и горечью питья

мы искупаем суету

и грубость бытия.

Мы оставляем души здесь,

чтоб некогда Господь

простил нам творческую спесь

и ропщущую плоть.

И нам идти, идти, идти,

пока стучат сердца,

и знать, что нету у пути

ни меры, ни конца.

Когда к нам ангелы прильнут,

лаская тишиной,

мы лишь на несколько минут

забудемся душой.

И снова – за листы поэм,

за кисти, за рояль, –

между печалью и ничем

избравшие печаль.

Интересно, сколько раз заново переписывал этот текст на новом листе Борис Чичибабин, прежде чем остановиться на окончательном варианте?