Дмитрий Воденников

У Мандельштама есть стихотворение, которого я до недавнего времени не знал. Пролистнул, когда читал, слиплись страницы в книге, не увидел в интернете, прошляпил, проглядел. И как так угораздило?

***

На доске малиновой, червонной,

На кону горы крутопоклонной, –

Втридорога снегом напоённый,

Высоко занёсся санный, сонный, –

Полу-город, полу-берег конный,

В сбрую красных углей запряжённый,

Жёлтою мастикой утеплённый

И перегоревший в сахар жжёный.

Не ищи в нем зимних масел рая,

Конькобежного голландского уклона, –

Не раскаркается здесь весёлая, кривая,

Карличья, в ушастых шапках стая, –

И, меня сравненьем не смущая,

Срежь рисунок мой, в дорогу крепкую влюблённый,

Как сухую, но живую лапу клёна

Дым уносит, на ходулях убегая...

Это стихотворение, написанное 6 марта 1937 года в Воронеже, чем-то напоминает раннее его же «На бледно-голубой эмали...», там тоже стихотворение режется как бы пополам. Я один раз в институте на занятии по структурному анализу текста так и сказал преподавательнице.

***

На бледно-голубой эмали,

Какая мыслима в апреле,

Березы ветви поднимали

И незаметно вечерели.

Узор отточенный и мелкий,

Застыла тоненькая сетка,

[вот тут и проходит этот водораздел]

Как на фарфоровой тарелке

Рисунок, вычерченный метко, –

Когда его художник милый

Выводит на стеклянной тверди,

В сознании минутной силы,

В забвении печальной смерти.

Одно изображение отражается в другом: нерукотворное в рукотворном. Но у преподавательницы были свои виды и планы на это стихотворение, меня она забраковала: плохая из меня получилась тарелка. Ну и бог с ней.

Напоминает стихотворение про доску стихотворение про эмаль, конечно, зачином. «На бледно-голубой эмали», «на доске малиновой, червонной».

Но потом всё идет по-другому. Другой взгляд, другой художнический опыт, да и до смерти четыре шага.

«Как-то ранней весной, в самых первых числах марта, когда везде ещё лежал снег (в том году его было очень много), Осип Эмильевич зашёл к нам, и мы пошли гулять. Были уже сумерки. Мы дошли до конца улицы Каляева, на которой я жила, и остановились на крутой горе; улица спускалась вниз, на Степана Разина, а напротив поднималась тоже крутая и высокая гора, так начиналась Логовая. В синих сумерках на горе и внизу загорались огоньки окон. “На доске малиновой, червонной < ... >” Так запечатлел Осип Эмильевич кусочек моего города в стихотворении, которое он прочитал на другой день», – так пишет Наталья Евгеньевна Штемпель.

И замечает потом: «По склонам вниз, к реке, нагромождаясь и набегая друг на друга, спускались одноэтажные домики. Они-то и придавали городу особый колорит и живописность».

Я не случайно сказал про «и до смерти четыре шага». Нельзя читать стихи Мандельштама, не думая о его конце. Особенно когда видишь дату. Часики тикают, страницы листаются.

...Моя подруга, совсем по другому поводу, написала (уж не знаю, правда ли, нет, но меня это поразило: потому что про меня, да какой про меня, про нас всех):

«Давно хотела вам это рассказать, мне показалось, что может быть вам когда-нибудь может понадобиться, иначе зачем бы я запомнила. В одном разговоре я услышала такую штуку – оказывается, в символике корриды есть такое понятие “concencia” (осознание). Это точка на арене, которую стремится выбрать бык, чтобы оценить ситуацию, найти оптимальное положение в бое. И основная задача тореадора не дать быку её найти. Потому что, выбрав её, бык становится непобедимым. Мне показалось это очень интересным в общих знаках корриды. Само слово происходит от correr – бег, внутри церемонии означает еще – correr una suerte – убежать, или претерпеть судьбу. В определенном смысле для быка это то же испытание рока: ему важно достойно продержаться на арене и быть не заколотым в течении 15 минут последней части корриды, “терции смерти”. Если это происходит – быка отправляют обратно на ферму и относятся к нему с огромным почтением. И вот эта «консенсия», «момент истины» мне очень запомнился. Я всегда была за быка».

Я тоже всегда за быка.

Давид Самойлов

***

В этот час гений садится писать стихи.

В этот час сто талантов садятся писать стихи.

В этот час тыща профессионалов садятся писать стихи.

В этот час сто тыщ графоманов садятся писать стихи.

В этот час миллион одиноких девиц садятся писать стихи.

В этот час десять миллионов влюблённых юнцов садятся писать стихи.

В результате этого грандиозного мероприятия

Рождается одно стихотворение.

Или гений, зачеркнув написанное,

Отправляется в гости.

Гений, зачеркнув написанное, отправляется в гости, а освобождённый бык на ферму. Может, так и Мона Лиза хотела отдохнуть от наших постоянно восхищенных глаз?

Вы помните, что однажды она была украдена из Лувра? Или это она сама – каким-то телепатическим образом – уговорила одного человека себя украсть?

Елена Шварц

ДЖОКОНДА

(на знаменитую кражу)

О маленький маляр, укравший Мону Лизу!

(А может быть она его украла?)

Днём в сундучке спала, а в полночь

Развёртывалась, целовала

Она ли грубого любила маляра,

Звала издалека – Приди, украдь!

И ночью выползала из угла,

А утром забиралась под кровать.

О человек, ужель ты согрешишь?

Ведь с ней нельзя ни есть, ни пить, ни спать,

Она шуршит в потёмках будто мышь,

С ней можно тенью холстяною стать,

Рисунком или краскою налиться

Взамен крови – кто это в дверь стучится?

Кудрявый, крепкозубый как вампир,

Он – Леонардо – вами насладится.

...Молодой итальянец Винченцо Перуджа устроился в музей сезонным рабочим незадолго до этой кражи. Он работал там стекольщиком, изготовлял стеклянный экран для защиты именно Моны Лизы. В этом есть известная ирония. Потому что экран не помог: однажды в свободный от посещений туристов день, Винченцо Перуджа проник в зал, снял картину со стены, вышел на боковую лестницу, вынул из рамы, завернул в куртку и спокойно вышел из музея.

Он же не для себя старался. Он хотел славы для родины. В декабре 1913 года флорентийскому антиквару пришло письмо из Франции с предложением купить легендарную картину. «Отлично!» – сказал антиквар. И вот во Флоренцию прибыл молодой человек, заявивший о том, что решил вернуть на родину произведение итальянского искусства, похищенное французами. Антиквар провёл экспертизу и, убедившись в подлинности картины, обратился в полицию.

Флорентийский суд оценил патриотизм вора. Ему дали только один год. И через полгода (сперва её выставляли в музеях Италии) Мона Лиза вернулась во Францию. И навеки заснула там под стеклом.

Максим Каминский

* * *

Родина бесхозных душ пропащих –

в этой жизни вряд ли свижусь с ней –

бескрайний край камней кровоточащих,

живородящих каменных камней.

Кисель болот – моторы, топки, дизели,

краюха хлеба, самый край земли.

Где ж мы тут меру высшую превысили

и сразу в исполненье привели?

И вдруг наш мир – воздушная тревога?

Набат, сирены, гул со всех сторон,

а человек в нём – судорога Бога,

Его запечатлённый в камне стон?

Обескураженного вздох предсмертный Бога,

прощальной переклички перезвон.

Всё может быть. Может, и воздушная тревога, может, и обескураженный вздох. Это мы поймём попозже.

А пока...

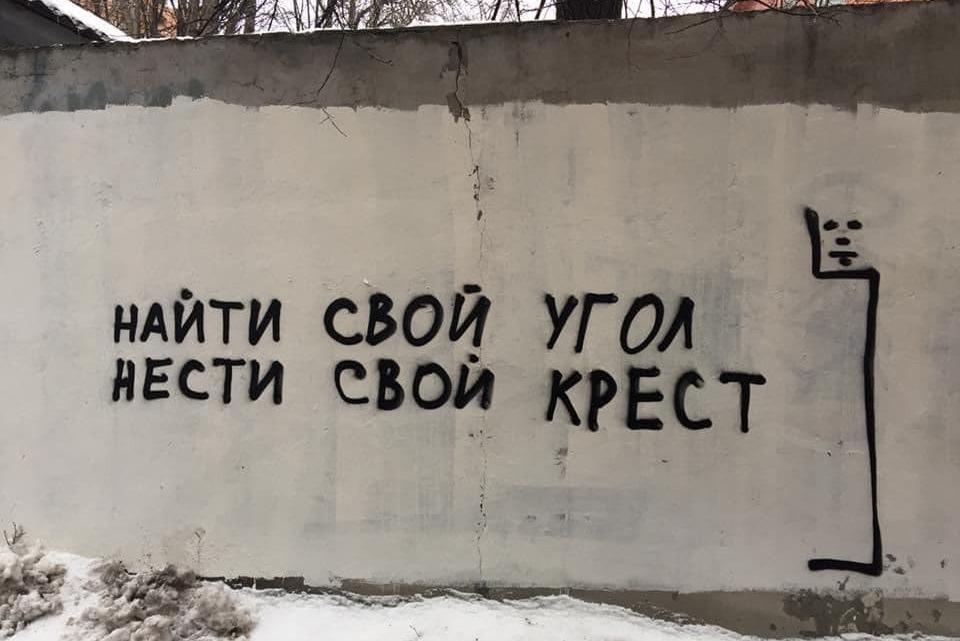

Пусть падает снег, пусть заносит балкон, пусть на балкон прилетит голубь и посмотрит на тебя своим глупым круглым глазом. Мы нашли свой угол, мы несём свой крест. Мы пролежим полдня в кровати, даже не умываясь. Мы же не чумазые какие-то трубочисты, чтоб умываться.

* * *

Я весь день пролежал на ладони у снегопада.

Мириады предметов были рады и передавали приветы.

Я не чувствовал разницы между собою и ими.

А когда и если развяжется узелок с душою,

Я пойму, что один не в городе и не в мире,

А в том, для чего нету слов, настолько оно большое.

Есть слова о времени и о месте,

О закономерности и о законе.

Но из всех отверстий земли и неба

Прибывает то, что есть, и то, чего нету,

Прибывают гости на свадьбу безымянного света

Безымянного света и безымянного снега

(Михаил Гронас)

За этот безымянный свет и безымянный снег – спасибо.